promotion

家を建てると思い立ったあなたに質問です。

あなたは家を建てる事についてどれくらい知っていますか?

「これからモデルハウスを回って調べる」

「建築会社に任せれば大丈夫じゃないの」

もしこのように安易に考えているようでしたら、恐らく家を建てた後に何らかの後悔をしてしまうでしょう。

「家は一生に一度の買い物」と言われるくらい家を建てる事は人生において大きなイベントです。

その大事な人生の転機に何も準備なしで望んで良いものでしょうか。

また家を建てることは、何か形があるものを買うわけではなく、あなたが求めるものをゼロから創っていくものです。

ですから求めるものを知っているあなたが率先して行動しなければいけないのですね。

ただ、率先して行動するにも何も知らなければ見当違いのことをしてしまうかも知れませんよね。

あなたが理想の家を建てたいと考えているのでしたら行動前に知らなければいけないことは次の5つでしょう。

- 家を建てる流れ

- 家を建てるためのお金

- あなたが建てたい家はどのような家か

- 土地の探し方、建築会社の探し方

- 家を建てた後に後悔しない考え方

この5つを知って家を建てた場合と知らないで家を建てた場合とでは同じ予算でも満足度がまったく違ってくると思いますよ。

この記事では、家を建てたいと考えたあなたが満足のいく家を建てるために、知っておかなければいけない上記5つの項目について詳しく解説していきます。

この記事があなたが求める理想の家を建てる手助けになれば幸いです。

また、解説に入るまでに失敗しない家づくりで1番重要なことをお伝えします。

「夢のマイホーム」という言葉は、誰しもがワクワクさせる響きを持っています。

しかし、その夢の実現には、大きな落とし穴が潜んでいることをご存知ですか?

「一生に一度の買い物だから…」と、住宅展示場やイベントに足を運ぶ前に、絶対に知っておくべき重要なことがあります。

それは、情報収集の重要性。

多くの人が、理想の家に胸を膨らませ、住宅展示場へと足を運びます。

「とりあえず見てみよう」という軽い気持ちで。しかし、そこにこそ危険が潜んでいるのです。

モデルハウスの洗練された空間に魅了され、営業マンの巧みな話術に乗せられてしまう…。

そして、深く考えずに契約を交わしてしまうケースが後を絶ちません。

その結果、何が起こるのでしょうか?

「こんなはずじゃなかった…」

理想とはかけ離れた家が完成し、何百万円、場合によっては1,000万円以上の損をしてしまうケースも少なくありません。

「もっとしっかりと比較しておけば…」

そんな後悔をしないために、家づくりを始める前には、出来るだけ多くの住宅メーカーからカタログを取り寄せることをおすすめします。

なぜカタログ集めが重要なのか?

運命の住宅メーカーとの出会い: 「ハウスメーカー一択だったけど、工務店のほうが理想に近かった」「ローコスト住宅を考えていたけど、大手メーカーでも予算内で建てられた」など、思いもよらなかった会社と出会えるケースは非常に多い。

価格交渉を有利に: 複数のメーカーから見積もりを取ることで、価格競争が生まれ、数百万円単位で費用を抑えられる可能性がある。

「情報収集は面倒くさい…」

そう思う方もいるかもしれません。しかし、大切な家族と一生を共にする家のために、少しの時間と手間を惜しむべきではありません。

近年では、複数の住宅メーカーへまとめて資料請求できる「一括カタログサイト」が出てきた為、昔のように住宅メーカー1社、1社から資料を取り寄せる手間もなくなりました。

中でも、特におすすめなのが以下の3サイトです。

|

①SUUMO 不動産最大手ポータルサイトSUUMOだからこそ。独自のネットワークで、全国各地の優良工務店から、高品質ながらも坪単価を抑えた家づくりの資料を取り寄せられます。 ②HOME4U家づくりのとびら 安心と実績の「NTTデータグループ」運営。厳選された全国のハウスメーカーへ一括でカタログ請求ができ、さらに、理想の家づくりプランも無料で作成してくれる為イメージしやすい。利用必須のサービスです。 ③LIFULL HOME’S 東証プライム上場企業「LIFULL」が運営する、SUUMOと並ぶ大手不動産ポータルサイト。厳しい審査を通過した優良住宅メーカーのみが名を連ね、特にローコスト住宅を検討する方は必ず使っておきたいサービス。 |

この3サイトは、日本を代表する大手企業が運営しているため、掲載企業の審査基準が非常に厳しく設定されています。

悪質な住宅メーカーに引っかかるリスクを抑えることもでき、大きな安心材料と言えるでしょう。

また、資料請求をしたからといって、しつこい営業を受けることもありません。

安心して情報収集に専念できる、非常にメリットの大きいサービスです。

正直、3サイト全て使って住んでいるエリアに対応している住宅メーカーの資料は固定概念をなくし全て取り寄せてしまうのが1番です。

ただ、3サイトの中でどれか1つ使うなら、

を使っておけば間違いないでしょう。家づくりは、絶対に失敗したくない一大イベント。

だからこそ、固定概念を持って最初から「工務店!」「ハウスメーカー!」と決めつけずに、視野を広げてみて下さい。

多くの会社から資料を取り寄せることで、本当にあなたの理想に合ったパートナーが見つかるはずです。

「絶対にハウスメーカー」と思っていた人が、工務店の自由設計や高品質な家づくりに魅力を感じたり、

「予算を抑えたいから絶対に工務店で探したい。」と考えていた人が、実はハウスメーカーでも手の届く価格まで値下げ交渉に応じてくれたり。

なるべく多くの会社で資料を取り寄せることでメーカーごとの強みや特徴が分かりますし、複数社で価格を競わせることで全く同じ品質の家でも400万.500万円と違いが出ることさえあります。

後から取り返しのつかない後悔をしないよう、家を建てるときには面倒くさがらず1社でも多くのカタログを取り寄せてしまうことをおすすめします。

家づくりのとびら・・・ハウスメーカーのカタログ中心

LIFULL HOME’S・・・ローコスト住宅のカタログ中心

【工務店中心】SUUMOの無料カタログはこちら⇒

【ハウスメーカー中心】家づくりのとびらの無料カタログはこちら⇒

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

それでは解説をしていきます。

【本記事の監修者】 宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー 大学卒業後、東証一部上場大手保険代理店へ入社。その後、大手不動産ポータルサイト運営会社へ転職。ITベンチャー企業での経験を経て株式会社Azwayを創業。 「住まい」と「ライフスタイル」に特化したWEBサービスを手掛けている。

もくじ

1、家を建てる流れを知っておこう

家を建てる流れは家を建てる準備段階から始まり、引き渡し入居まで数多くの工程が存在します。

家を建てると考えたあなたは最初に、この家を建てる流れを知らなければいけません。

家を建てる事はフルマラソンに置き換えることができます。

フルマラソンは42.195Kmを人間の限界を超えて走りきるスポーツですよね。

入念な準備を行い、自分の得意なパターンをつかみ、コースのどの部分でどのようなペース配分をするかシミュレーションを行った上で本大会に望むわけです。

しかし例えばマラソンを走るコースを知らなかったらどうなるでしょう?

坂道があるのか?

路面状況は?

給水ポイントは?

本番当日の平均的な気温は?

ゴールの場所すらもわからなければペース配分も向かう場所もわからず優勝を目指す以前の問題になってしまいますよね。

家を建てる場合も同じで、事前に次に何をしなければいけないのかをあなたが知っていなければ雑多な工程に振り回されるだけになってしまうのです。

「段取り8分、仕事2分」と昔の職人さんはよく言ってましたが、準備段階が大事なことは家を建てる場合でも同じです。

- 家を建てる流れ・工程を知る

- 家について詳しくなる

この2点は、初めて家を建てる方は一番最初に知るべきことです。

以下でこの2点について詳しく解説していますから、今後の知識習得の参考にしてください。

家を建てる期間はどのくらい?

家を建てる期間はおおよそ10ヶ月から2年。

工程別に分けると以下のようになります。

①家を建てる計画期間

②建築会社と土地探し(1ヶ月~4ヶ月)

③建築会社の絞り込み(1ヶ月~2ヶ月)

④建築会社との仮契約・プランニング(2ヶ月~6ヶ月)

⑤工事事請負契約・住宅ローン本申し込み(1ヶ月~3ヶ月)

⑥工事着工から竣工まで(4ヶ月~6ヶ月)

⑦完了検査・引き渡し・引っ越し(1ヶ月~3ヶ月)

この①から⑦までの大きく分けた工程の中で、家を建てるつまり注文住宅を建てる場合①、②、③の工程が最も重要になってきます。

①、②、③の工程は家を建てるための準備期間なんですね。

しかもあえて工程①には期間を設けませんでした。

工程①の内容は

- 自分たちの求める家のイメージを具体的にする時間

- 家を建てるための資金計画

そして家についての知識習得期間です。

マラソンでいう練習の期間ですね。

家を建てる計画期間は個人によって必要な期間がバラバラですから、自分が納得して次の行動を始めていいと思えるまでトコトン時間を使うべきです。

焦らず知識習得から

あなたが中心になって家を建てる必要のある注文住宅は、ある程度あなたが家について詳しくなければいけません。

例えば建築会社の担当と打ち合わせするにも、担当者が何を言っているか理解できなければトラブルの原因になってしまいますよね。

何より建築会社や土地を選ぶ際の判断の基準がありません。

資金計画を組むのにしても家を建てるための必要経費や住宅ローンについても知っておかなければならないでしょう。

同時に家を建てる事の知識を身に着けることは、家を長く快適に暮らせるように維持するためにも役立ちます。

これから何十年と暮らす家の事を学ぶ期間と考えれば数か月は長くないでしょう。

さて、家を建てる知識習得にはどのような方法があるでしょう?

- インターネットで検索する

- モデルルームを見学する

恐らく上記2点が思い浮かぶのではないでしょうか。

しかし家にまったく関わった事のない初心者の場合、「インターネット」と「モデルルーム見学」は意外な落とし穴が待ち受けているのです。

インターネットを使った知識習得

インターネットは最新の情報が手軽に幅広く集めることができることがメリットです。

しかしインターネットの情報は正しく選び、使いこなす知識が必要なんですね。

家を建てる初心者の場合、まずその情報の多さに混乱してしまい時間を使った割には求める知識が得られない可能性があります。

また、間違った知識を覚えてしまい、実際に住んだ後の後悔につながるかもしれません。

インターネットは家を建てる知識のベースができた後に、最新の知識を知る為に利用する方法が最適な使い方でしょう。

モデルルームの見学

モデルルーム見学も最初に思いつく方法ではないでしょうか。

実際にモデルルームが集まる各地の住宅展示場に行けば各社の建物を体験できますから良い勉強になる事は確かです。

しかしモデルルームはモデルルームを建てたハウスメーカー・工務店の最新で最高グレードの家だと知っていましたか?

準備できる予算にもよりますが、ほとんどの場合モデルルームで見た仕様通りの家は建てられないのです。

ですから家を建てる初心者がモデルルームに行ってしまった場合、自分の建てたい家のイメージを間違ってしまう場合があるのです。

また、モデルルームにいる営業マンの言い分に丸め込まれてしまう可能性も!

モデルルームの営業マンは家を売る事が仕事ですから、言い方は悪いですが自社のデメリットはオブラートに包んでメリットだけを前面に出して話をしてきます。

まだ、どのような家を建てたいのかはっきりしていないあなたは何が良くて、何が悪いのかわからなくなり混乱してしまうでしょう。

モデルルームを利用するならば、家のイメージがほぼ固まった時の参考に使うか、建築会社探しの為に使う方法が効率がいいですよ。

始めは自宅でゆっくり本を使って知識を入れよう

家を建てる初心者に最初に使ってほしい知識習得の媒体は本です。

本はリアルタイムの情報という点で他の媒体に劣ってしまいますが、以下の4つのメリットがあります。

- 本はテーマが決まっていて、そのテーマの情報の密度が濃く、正確

- テーマが決まっているので余計な情報に振り回されることがない

- 外的要因を受けずに自分のペースで学べる

- 本は本の著者が何十年、もしかしたら一生涯かけて得た経験、知識をたった数千円で手に入れられる

このように家を建てる初心者にとってデメリットに勝るメリットがあるのです。

本を使って基礎的な家の知識を持てば、インターネットでの検索やモデルルームの見学が非常に効率的になると思いませんか?

この記事でも本を紹介していきますので、ぜひ利用してみてください。

ちなみに家を建てる流れを知るため、そして初めて家を建てようと考えた方に最初に読んでもらいたい本を2冊紹介します。

- 【はじめて家を建てました!】

漫画家である著者のあべ かよこさんが実体験をもとに2世帯住宅を建てるまでを綴ったマンガ形式のエッセイです。

この本のポイントは著者が今まで家を建てる事に全く興味を持っていなかった点ですね。

どのような心境の変化があって家を建てたのかなども面白く書かれていますので飽きることはないでしょう。

家を建てるための要点もちりばめられているので、家を建てる初心者の最初の導入口としては最適な本ではないでしょうか。

- 【家を建てたくなったら】

建築士である筆者の目線で家を建てる心構えから間取りや収納、建材の問題や家を建てるお金の話までイラストや写真を交えて丁寧に解説している本です。

建築士と家を建てる事が前提となっている本ですが、ハウスメーカーや工務店で家を建てる場合にも共通する部分ばかり。

300ページ以上のボリュームですが、家を建てる行動を開始する前にじっくり読んでもらいたい本です。

この2冊を皮切りに、家を建てる知識を深め、理想の家を建てる足がかりにしてみてください。

2,家を建てる総予算の考え方

家を建てるお金・予算は家を建てた後を考えて資金計画を組むことが大前提です。

せっかく求める家を建てても、住宅ローンの返済で生活が苦しくなっては快適な生活を送れなくなってしまいますからね。

家を建てる総予算の考え方は以下の3つのポイントを押さえるとスムーズにいくでしょう。

- 家を建てる費用の内訳

- 頭金について

- 家を建てた後に必要なお金

この3つのポイントについて詳しく解説していきましょう。

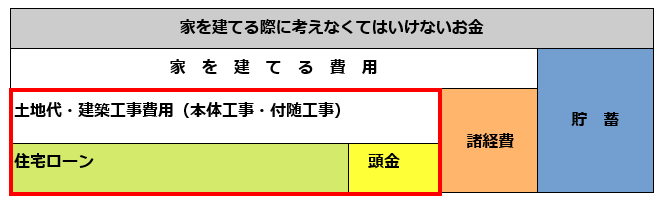

家を建てる費用には何がある

家を建てる費用は土地代、建築費用の他に現金で準備しておかなければいけない費用があると知っていましたか?

下の表を見てください。

ほとんどの方が住宅ローンを借りると思いますが、家を建てるためには住宅ローンと頭金で支払う部分の他に諸経費と貯蓄が必要なのですね。

諸経費の内訳

諸経費とは住宅ローンでまかなえない、手数料や税金の部分になります。

主な諸経費は次のようなものがあります。

- 不動産所得に関わる税金

「不動産取得税」、「固定資産税」、「都市計画税」など家を持つことで支払わなければいけない税金があります。

現在は軽減措置や優遇措置が充実しているので、良く調べて無駄をなくしましょう。

- 印紙税

3,000万円前後の家を建てる場合、建築会社と交わす建築工事請負契約の時に約10,000円、住宅ローン借り入れの時に20,000円の印紙税が必要です。

- 登記費用

住宅ローンを借りる際に土地建物に抵当権を付けるわけですが、その際の費用と司法書士や弁護士への依頼料が必要です。

司法書士費用などは依頼する事務所によって違ってきます。

- 事務手数料

各種登録や金融機関へ支払う事務手数料も現金で準備しなければいけません。

- 団体信用生命保険料

住宅ローンの契約者が死亡や高度障害で住宅ローンの支払いができなくなったとき、住宅ローンの支払い義務がなくなる保険。

住宅ローンの金利として含まれる場合もある。

- 火災保険料

住宅ローンを組む際に火災保険に加入する場合が一般的になっています。

- 外構工事費用

家の外回りや庭などの工事費用ですね。

住宅の付帯工事に含まれる場合が多いですが、建築会社と別に専門業者に依頼する場合などに準備しなければいけない費用です。

- 地鎮祭・上棟式費用

地鎮祭の時に神主さんへの謝礼や上棟式の御祝儀など。

- 工事中の差し入れ

建築会社によってはいらないというところもあるようですが気持ちですね。

- 近隣への挨拶回り

工事中は何かと騒音が付きまといます。

お茶菓子を包んで工事着工前に挨拶回りは住んだ後の近所付き合いの上でも大切ではないでしょうか。

- 仮住まい・引っ越し費用

家の建て替えの場合は仮住まいの費用、そして家が完成後の引っ越し費用は忘れてはいけない費用ですね。

意外と家を建てる資金計画の時おろそかにしてしまう諸経費。

諸経費は土地代・建築費用の6%~9%が相場になっています。

土地代・建築費用が3,000万円でしたら170万円~270万円程度準備が必要です。

諸経費ローンなども存在しますが、住宅ローンと別にローンを支払わなければいけない負担になる為おすすめしません。

諸経費の負担は意外と大きいものですから、家を建てる資金計画の際は最大でどのくらい諸経費が必要かをしっかりシミュレーションする必要があるでしょう。

家族に何かあった時のための貯蓄

家を建てるために貯蓄を頭金と諸経費にすべて使ってしまうことは非常に危険です。

例えば、あなたが仕事をやめなければいけなくなったり、家族が入院しなければいけなくなったりなどの不測の事態を想定しなければいけないわけです。

家を建てると考えたとき、家を建てる費用の他に、貯蓄として最低生活費の6ヶ月分は準備しておきましょう。

家という資産を持ち、その後に快適に生活するためには資金的余裕もある程度必要なことを覚えておきましょう。

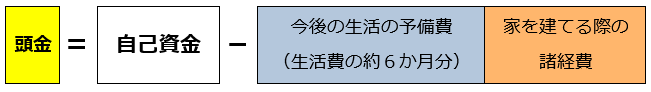

頭金の考え方

家を建てるための頭金と住宅ローンの全国平均は以下のようになっています。

| 手持ち金(頭金) | 住宅ローン費用 | 頭金割合 | |

| 注文住宅 (土地費用別のローン) |

621.9万円 | 2,743.2万円 | 18.0% |

| 土地付き注文住宅 (土地費用込みのローン) |

443.2万円 | 3,621.2万円 | 10.4% |

住宅金融支援機構:2019年フラット35利用者調査 より抜粋

このデータより家を建てるための頭金の相場は、土地代・建築費用の1割~2割準備する場合が多いようです。

頭金を準備した場合のメリットは次の通りです。

1、住宅ローンが借りやすくなる:

金融機関への信用度が増し、住宅ローンが借りやすくなります。

2、毎月の負担額が減る:

| 毎月の返済額比較 土地代・建築費用3,000万円、35年ローン、年利1.5%の場合 |

||

| 支払総額 | 毎月の支払額 | |

| 頭金ナシ | 約3,857万円 | 約92,000円 |

| 頭金300万円 | 約3,472万円 | 約83,000円 |

| 頭金600万円 | 約3,086万円 | 約73,000円 |

このように家を建てた後に始まる住宅ローン返済額が確実に少なくなります。

3、建てる家の選択肢が増える:

家の性能、設備または使いたい床材などの選択肢を頭金分増やすことができます。

4、家を建てる勉強期間が取れる:

長期的に家を建てる計画を組む場合、頭金をためる5年間などを家の知識を増やす勉強期間と考えることができます。

家を建てる前の5年間を計画的に資金を増やすことが出れば、家を建てた後のお金の使い方につても計画的にできるでしょう。

家を建てるための頭金を支払う事はメリットが多いのですが、先ほど解説した諸経費と「もしものための貯蓄」を圧迫してまで頭金を捻出すべきではありません。

特に「もしものための貯蓄」は家を建てた後にも必要となってくるお金ですから、家族が快適にかつ安心して生活のために家を建てる資金にしてはいけないお金です。

頭金は上記のように余剰資金と考えると無理をしないで準備できると思いますよ。

頭金ナシでも住宅ローンを借りられるか?

現在は頭金なしでも住宅ローンを借りられるフルローンを取り扱っている金融機関が多くなってきました。

頭金なしで家を建てようと決断する理由の1つに、家賃より住宅ローンを支払った方が家計の負担が減るなどが挙げられます。

例えば現在の家賃が10万円の場合、先ほどの試算では頭金ナシの月々の支払いが92,000円ですから、頭金ナシで家を建てたほうが支出は安く済みますよね。

しかし頭金ナシで家を建てる場合、当然住宅ローンの審査が厳しくなる可能性を考慮しなければいけません。

また、資金的余裕がなく頭金ナシを選択することは避けなければいけないでしょう。

家は建てる事が目的ではなく、建てた後家族が安心して暮らすための場所を創ることが目的のはずです。

頭金ナシで家を建てると考える場合は頭金を準備する時以上に資金計画を厳しく考えてほしいですね。

家を建てた後を考えた資金計画

この章の冒頭にも話した通り、家を建てる資金計画は家を建てた後を考えて計画を組む必要があります。

もちろん住宅ローンついても、借りられる金額ではなく返せる金額で計画を組む必要があるのですね。

家を建てる資金計画をする際、以下の3点を中心に考えると全体像が見えるのではないでしょうか。

- 一番お金がかかる時期を基準にする

- 家の維持費用を考える

- もしものための貯蓄を常に準備できるか

この3点について詳しく解説しましょう。

一番お金がかかる時期を基準に考える

家を建ててから住宅ローンの返済が終わるまでの間で一番お金のかかる時期はいつ頃になるでしょうか。

若い方でしたら子供が大学を卒業するまでが家計の中で一番負担が大きいでしょう。

40代で家を建てた場合、定年後や将来体を壊す確率が上がりますから医療費のウエイトが上がる事を考えなければいけません。

車や家電製品の買い替え時期も考慮すべきですね。

また、現在は終身雇用の形態も崩れ、将来年収が上がることは保証できない時代ですから今の年収をベースに考えた方が安全でしょう。

各家庭や年齢で状況は変わってきますから、よく家族で話し合う必要のある部分です。

家の維持費用を考える

家は長く快適に暮らすためには定期的なメンテナンスが必要と知っていましたか?

高度経済成長時代の住宅は30年持てば良いほうと言われていましたが、今の住宅建築は構造つまり柱や土台がしっかりしているのでメンテナンスを行えば何十年と快適性を保つことができるのですね。

アフターメンテナンスと呼ばれる住宅維持修繕工事なのですが、お金が必要なメンテナンス工事があります。

- シロアリ予防工事(5年~10年)

- 外壁・屋根塗装工事(10年~20年)

- バルコニー防水工事(10年~15年)

- 設備機器交換(逐次)

- クロス張替(逐次)

この他に家族状況に合わせてのリフォーム工事などもあるでしょう。

メンテナンス工事はある程度まとまったお金が必要になります。

費用の目安は家の大きさや使っている材料で変わってきますが、おおよそ10年間で150万円から300万円の資金が必要になってくるでしょう。

ちなみにハウスメーカー・工務店が広告などに載せている「50年長期保証」などはアフターメンテナンスがいらない住宅のことではありません。

長期保証の内容は「弊社で有料のメンテナンスをした場合、無料のアフターメンテナンスを継続します」という意味なのです。

恐らく営業マンはこちらから長期保証の内容を聞かなければ詳細は話さないでしょうから間違わないでくださいね。

ですので、資金計画の際はメンテナンス費用についても別に貯蓄する計画を盛り込んだ方が賢明でしょう。

もしものための貯蓄

家族が病気になった時や、あなたが仕事をやめなければいけなくなった場合などを想定した貯蓄を維持することは、家に住み続けるためには必要なお金です。

頭金のところでも解説しましたが生活資金の最低6ヶ月分は常に貯蓄できる余裕が必要でしょう。

家族の幸せはお金だけでは得られませんが、現実としてお金がなくては家族の幸せは維持できません。

何度も話しますが、家を建てる事が目的ではなく家を建てた後に家族が幸せに暮らせる場所を創る事を忘れない資金計画を作ってください。

家を建てるお金の相談と勉強方法

家を建てるお金はここまで解説したように非常に複雑ですね。

ですからできるだけ早い段階から銀行などに相談をして、自分たちが準備できる家を建てる資金の全体像を知っておいたほうがいいでしょう。

また個人的にファイナンシャルプランナーに相談する方法もあります。

ファイナンシャルプランナーとは生活にかかわるお金、例えば年金や子育て資金、老後のお金、住宅ローンなどの相談を受け、専門的立場からアドバイスをする職業なんですね。

家のお金のことは家のお金のプロに聞けというわけです。

しかし、金融機関やファイナンシャルプランナーに相談するのにしてもあなたの基礎的な知識をもとにした事前準備が必要でしょう。

家を建てる資金計画を始める前に、家のお金の基礎知識として以下の2冊を読んでみてはどうでしょうか。

- 【「家づくりにかかる金」すべてがわかる本】

家を建てる流れに沿って、いくらお金が必要なのかを網羅している本です。

この本は家を建てるための出費についてだけではなくコストダウンについても学べる点が特徴。

各項目ごとにコストダウンのアイデアがちりばめられています。

家を建てる前から家を建てた後まで重宝する一冊ではないでしょうか。

- 【住宅ローンの借り方・返し方 得なのはどっち?】

「借りられる金額と返せる金額は違う」事を前提にファイナンシャルプランナーとして20年以上のキャリアがある筆者が丁寧に解説している一冊。

比較的短期間で改訂版を出版しており、最新版は2021年に向けた内容になっています。

現在の住宅ローン制度を知る為だけではなく、住宅ローンを借りる際のノウハウなど家を建てる際に避けて通れない基礎知識を得るには十分な内容です。

まずあなたが基礎的な事を知る!その上で相談窓口を利用しれば、非常に効果があると思いますよ。

家を建てる総予算は家を建てた後の生活にも関わってきます。

大きなお金の問題ですから無理や甘い将来展望は排除して将来の家族の安心を優先していきましょうね。

家づくりのとびらで無料カタログ取り寄せ⇒(ハウスメーカー中心)

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

3、家を建てる=建てたい家のイメージを形にする

家を建てるとは、何もない所にあなたの考えた家を建てる作業です。

いくら優秀なハウスメーカー・工務店でも、あなたが建てたい家のイメージを持っていなかったらあなたの住みたい家を建てられませんよね。

つまり、あなたがどれだけしっかり家について考え、イメージしたかが大切になってくるのです。

ここでは家を建てるために資金計画と並んで大切な、建てたい家のイメージの作り方のコツを解説していきます。

家のイメージの作り方

家のイメージづくりは期限を設けてはいけない部分ですが、それでもただやみくもに考えても効率が悪いだけですよね。

家のイメージは間取りを考えることが中心となるでしょう。

間取りの成功失敗は住んだ後の快適性に大きく影響しますから疎かにできません。

そこでここでは家のイメージづくり、間取りづくりを以下の順番で進めていく方法を提案します。

- 間取りの基礎を学ぶ

- 家族の希望を集約する

- 具体的な形にしていく

以下の順番で詳しく解説していきますね。

1.間取りの基礎を学ぶ

間取りは生活のための動線や収納そして部屋数や大きさ、見た目なども考慮しながら決めていかなければなりません。

また、ただやみくもに家族の希望をまとめただけでは現実不可能な形になってしまいますよね。

建てたい家のイメージは大事ですが、間取りの基本を押さえたイメージ作りをしたほうが効率がいいでしょう。

間取りの基本を押さえるための良書をここで2冊紹介します。

- 【住まいの解剖図鑑】

- 【間取りの方程式】

この2冊は家を建てる本を紹介しているサイトで必ずと言っていいほど紹介されている本です。

どちらもイラストを交え、家を建てる初心者でもわかりやすく、細部まで間取りを学べる配慮が魅力。

たとえ話も的を得てわかりやすい。

著者が違う為、違った角度から間取りを考えられるので2冊とも読むことをおすすめします。

家を建てる初心者は焦らず一つ一つ知識を積み重ねていくことが家づくり成功への早道ですよ。

2.家族の希望を集約する

間取りの基礎を学びながら家族の希望を集めていきましょう。

「アイランドキッチンにしたい」

「趣味の部屋が欲しい」

「庭が見えるリビングにしたい」

最初は家族の希望をどんどん取り入れて何個も間取り案を作っていきましょう。

インターネットや住宅雑誌などを参考にして配置を考えたりインテリアや外観などを参考にしたりなどすると間取りを想像しやすいでしょう。

ポイントは何パターンも間取りを考えていくことです。

この時便利アイテムとして間取りシミュレーションソフトやアプリを使うといいですね。

間取りシミュレーションソフト・アプリは今まで紙に書いて作っていた間取りを画面上で簡単に作ることができます。

またイメージを具体的にするために3D表示機能などもついていて非常に便利な機能が多いことも特徴。

昔は本格的なCADでしかできなかった事が家にいながら手軽にできる点も魅力ですよ。

ここで無料で使える間取りシミュレーションソフト・アプリを何個か紹介しますので一度体験してみてはどうでしょうか。

- 【マイホームクラウド】

パソコンで使うブラウザ型間取りシミュレーションソフト。

簡単な操作と機能が充実していることから非常に人気の高い無料ソフトです。

3D視点だけでなく自分が部屋の中にいるような視点で作った間取りを見られる機能が魅力。

1,000以上の間取りサンプルが用意されているのでサンプルをベースに間取りを考えることもできますね。

有料版もありますが無料版で十分な機能が備わっています。

- 【Sweet Home 3D】

Sweet Home 3Dは海外製の間取りシミュレーションソフトですが日本語に対応。

WindowsやMac OSのパソコンにダウンロードして使用も可能なソフトです。

操作性は「マイホームクラウド」より若干落ちるものの、平面図と3Dを同時に表示して間取り作成ができる点などマイホームクラウドと違った特徴があります。

操作説明も充実している点は初心者でも安心ですね。

家具などが洋風メインなので洋風の家を建てたいと考えている方にピッタリではないでしょうか。

- 【Planner 5D-インテリアデザイン】

Android、iPhone両方に対応した携帯電話用間取りシミュレーションアプリ。

平面図、3Dの他にAndroid版ではバーチャル視点を選択でき、まるで室内にいるような臨場感を体験できる特色があります。

また非常に美しいグラフィックが特徴で、操作も簡単。

無料版でも配置できるオブジェクトは150種類以上あるのですが、有料版だと3,000種類以上が選択できるので、無料版では物足りない方は有料版を使っても良いかもしれません。

有一の欠点が海外製のため畳などの和風のオブジェクトがない事でしょう。

それでも無料版なのに充実した機能は家をイメージするために十分な機能と言えますね。

自分たちの求める家をイメージする最初の段階は、間取りシミュレーションソフト・アプリや住宅雑誌、インターネットを駆使して間取りのパターンを増やしていく段階と言えるでしょう。

3.具体的な形にしていく

家族の希望を集め何パターンも間取りを作っていくと、家族にとって譲れない部分が出てきます。

今度は譲れない部分を中心に間取りを具体的な形にしていきます。

具体的な形にするとき予算なども考慮しなければいけませんね。

また、家を建てた先輩方の失敗から間取りで気にしなければいけない部分が見えてきます。

家のイメージを作る際に気にしなければいけない点は主に以下の8点。

- 家事同線:家事がやりやすい使いやすい配置

- 水回り:洗濯から物干しまでの移動や、トイレ洗面所の配置

- 部屋割り:子供部屋と主寝室の位置や音が問題ではないかなど

- 収納:収納は十分か、逆に多すぎないか

- 玄関:玄関は使いやすいか、プライベートは守られているか

- コンセントの位置:コンセントの数は足りているか、適度に配置しているか

- デザイン:リビングや吹き抜け、外回りなど家族の要件を満たせるか

- 建物の性能:断熱性能などはどのレベルを求めるのか

家を建てるイメージの段階では土地の形状など、まだわからない要素が多くすべてを決められるわけではありません。

しかし、上記8点を気にして家の間取りやイメージを作っていけば、実際のプランニングの時にスムーズに家の図面が出来上がってくるでしょう。

また、家のイメージを具体的にする段階で、ガチガチにイメージを固定せずに譲れない部分を2~3点に絞ることがコツとなります。

先ほど話したように土地や依頼したハウスメーカー・工務店によって出来る、出来ないがあるわけです。

ですから実際のプランニングでは譲れない部分を中心に、これまで作ってきた間取りのイメージを駆使して、土地などの条件に合わせた融通性のある間取りを作っていくことが大事になってきます。

家を建てる計画段階で家のイメージと資金計画をいかに具体的にできたかによって建てた家の成否が分かれます。

建てた家に入居する目標時期はあるでしょうが、家のイメージと資金計画に十分な時間を持てる位に期間に余裕を持ってほしいと考えます。

家の性能は家族に快適性をもたらす

家のイメージを作る際にどうしても間取りやデザインに目がいきがちですよね。

ですが、家の性能は家を建てたあと何十年と暮らす中で、住む人に快適性と安全性そして家計に優しい家となる為にも考えなければいけない部分です。

家の性能で私たちが考えなくてはいけない部分は断熱性能、気密性能です。

- 家の中の温度差が少なくなる:ヒートショックの予防、吹き抜けなどでの温度差の軽減

- 冷暖房費用の軽減:少ない数のエアコンで家中快適な温度に保てる

- 防音効果:断熱材は防音性がある為外の騒音が家の中で気にならなくなる

断熱性能、気密性能をある程度高くするにはコストがかかります。

しかしそれ以上にメリットがあることを知っておきましょう。

他の性能は建築基準法をクリアして、デザインに凝りすぎた家でなければ基本的に最低レベル満たしていると考えていいのですが、断熱性能と気密性能だけは施主であるあなたが判断していかなければいけない部分なのですね。

その理由は、日本の建築技術レベルは世界有数の高さでも、家に住む人の快適性に対する考え方が先進国の中でも非常に低いレベルということが挙げられます。

ですから基本的に国が出している省エネ基準の数値と各建築会社が出している断熱性能の数値は目安程度に考えた方がいいでしょう。

有一信じていい数値はC値、気密測定値です。

気密測定値は建てられた住宅で直接計測しないと出ない数値なので信頼性が高いのですね。

断熱性能、気密性能を考える場合、次に紹介する本をベースにするとわかりやすいでしょう。

- 【一生幸せなエコハウス】

エコハウスつまり断熱性、気密性の高い住宅について施主目線で解説している一冊になります。

内容が初歩的な部分をメインに書いてあるので初心者でも読みやすいでしょう。

多数の施工例も掲載しているので断熱・気密を知るに為に最初に読んでほしい本です。

ただし、断熱気密性は数値が0.1や0.2違っただけでは体感やランニングコストでさほど変わりがありません。

家のイメージを作る中の1つの要素として断熱性・気密性を考えていくことで、バランスのいい住みやすい家を作ることができるでしょう。

建築費用別:建てられる家の目安

家のイメージを作るとき、自分たちで準備できる予算でどのような家を建てられるか方向性があったほうが、イメージを考えやすいのではないでしょうか。

そこで総予算ではなく家の本体価格別に家の方向性の目安を紹介していきます。

1,000万円台の家

家を建てる人の全国平均予算が約3,000万円前半ということから考えると予算的には少ないですが、工夫次第で十分求める家を建てる事ができます。

ポイントとしては以下の点を考える必要があります。

- 外観をシンプルに:長方形、正方形の外観、屋根も切り妻や片流れで

- 間仕切りの少ないシンプルな内装:壁面積を減らす工夫

- 設備機器は必要最低限の機能のものを選ぶ:建築会社の在庫を利用するなど

- 素材のグレードを落とす:外壁、床材などは平均的なグレードを使う

基本的にシンプルにオープンに作る事をイメージすると1,000万円台でも求める家を建てる事ができるでしょう。

断熱性能もある程度求めてほしいですね。

安くても断熱姓を高くする方法は存在しますよ。

また1,000万円台で家を建てたいと考えている方は、規格住宅を視野に入れてもいいでしょう。

規格住宅とは使う部材や部屋の数などがあらかじめ決められていて、その範囲内で自由に部材や間取りを選んで家を建てる注文住宅の簡易バージョンです。

最大のメリットは準備された部材や間取りプランを使うのでコストを押さえられる点。

自由度はフルオーダー住宅より下がりますが、十分要求を満たせますから検討してもいいと思いますよ。

2,000万円台の家

建築費用2,000万円台で家を建てる場合のコツは、予算配分にメリハリを持たせること。

キッチン回りに予算を使ってその分2階はシンプルに。

断熱性能などの家の性能に予算を使い、外観や内装材などは一般的な部材を使用。

間取りを間仕切りが少なくオープンにしてコストダウン、その分床材に天然無垢材。

このように予算を使う部分、シンプルにまとめる部分をはっきりさせることが成功の秘訣でしょう。

また2,000万円台は家の希望を盛り込みすぎて予算オーバーになりやすい価格帯です。

もしどうしても求めている家が2,000万円台で建てる事が難しいようでしたら、3,000万円クラスの予算が準備できるまで一旦待つという選択肢を選んでもいいかもしれませんね。

3,000万円台の家

全国平均の3,000円台の家でしたら、すべては無理ですが家族の希望をかなえることができる価格帯です。

また3,000万円台の予算を準備できるのであれば家の性能を積極的に求めてもよいのではないでしょうか。

特に断熱・気密性能は快適性やランニングコストに大きくかかわる部分ですらね。

家の性能を挙げるとその分税金の優遇や補助、住宅ローンの金利優遇なども受けられてお得ですよ。

家を建てる予算3,000万円台の家はデザインと家の性能のバランスが取れた家を作ることができる価格帯と言えるでしょう。

4,000万円以上の家

建築費用4,000以上でしたら家族の希望を盛り込みつつ設備素材のグレードを上げるなど、かなり自由度の高い家を建てる事ができます。

しかし家を建てる予算が十分にあっても、求める家が出来上がるわけではない事を覚えておいてほしいです。

結局はどのような家を建てたいのか、あなたが具体的にイメージしていることが必要なのですね。

また後から解説する建築会社が、あなたの要望を実現できる技術を持っていることが重要になります。

せっかくの十分な予算を無駄にしないためにも準備はしっかりしていきましょう。

4、土地と建築会社は家を建てるための両輪

家を建てるイメージや資金計画が十分と思ったらいよいよ行動開始です。

一番最初にすることは、これから生活の拠点となる土地探し、そして家を建てるパートナーとなる建築会社探しですね。

どちらも家を建てた後まで関わってくることなので重要ですよ。

この章では土地探し、建築会社探しを成功させるためのコツや考え方を解説していきます。

土地と建築会社どちらを最初に探す?

結論をいうと建築会社を決めてから建築会社と一緒に土地探しをする方法がおすすめです。

建築会社と一緒に土地を探すと、次のようなメリットがあるのですね。

- プランニングの時間を十分にとれる

土地を最初に決めてしまった場合、土地の購入費用の支払いの問題などで、十分に検討しなければいけないプランニングの期間を限定してしまう可能性があるのです。

建築会社と一緒に土地を探す方法はプランニングの期間を限定されない事が最大のメリットでしょう。

- 土地を一緒に比較検討できる

家の間取りは土地の形状や建築条件に左右されてしまいます。

ですから求める家を建てる事ができる土地なのか、すでにあなたの求める家を知っている建築会社のプロの目で判断できる点が魅力です。

- 土地探しがスムーズになる

土地を一緒に探してくれる建築会社は大抵不動産会社などとのネットワークをもっています。

ですからあなた一人で不動産会社を検索するよりも早く、しかも確実に希望に近い土地を探すことが可能でしょう。

このようにあなたの求める家を知っているプロの目で判断を手伝ってくれるので心強いと思いますよ。

家を建てる事は知識だけではなく経験も必要になってきます。

準備をして行動を開始したのならプロの経験を積極的に活用して効率を上げることも家づくり成功のコツですよ。

建築会社探しは妥協してはダメ

建築会社を探す場合、建築会社の分類と特徴を始めに知っておいたほうがいいでしょう。

建築会社は大別すると以下の3つに分けることができます。

- ハウスメーカー

- 工務店

- 建築士・建築家

それぞれについて簡単に説明しますね

- ハウスメーカー

全国展開している大手の建築会社、フランチャイズ形式、ハウスメーカーほどの規模ではないが数県にまたがって営業展開している大手ビルダーがこの分類に入ります。

ハウスメーカーの特徴は自社のブランドを確立し、自社工場などで同一規格の部材を作成、精度の高い住宅を建てる事ができる点にあります。

また情報量やアフターメンテナンスがしっかりしている点も魅力です。

ハウスメーカーのデメリットは建築以外の費用、例えば研究費用や宣伝広告費、人件費等がかかる為、基本割高になる点でしょうか。

また、規格外の住宅が建築できない、または性能が維持できない点も注意点です。

家を建てる条件で建築会社の信用を選ぶ場合はハウスメーカーとなるでしょう。

しかしハウスメーカーの信用と家の性能は必ずしも一致しない事だけは頭の片隅に入れておいてくださいね。

- 工務店

地域密着型の建築会社を一般的に工務店と呼びます。

工務店の特徴は以下の3点です。

- 地域に精通した住宅を建てられる

- 建築費用の融通性が高い

- ハウスメーカーにない独自の技術を持っている場合が多い

特に気密性能や断熱性能など、ハウスメーカーではまねできないこだわりを持った工務店が増えていますね。

デメリットとして倒産の心配やアフターメンテナンスの不備の可能性などが上げられるでしょう。

しかし、家にこだわりがある場合は選択肢として非常に工務店は魅力的な存在になります。

- 建築士・建築家

建築士・建築家はハウスメーカーや工務店に所属せず、独自に事務所を構え設計を中心に建築に関わっている方々の事を言います。

ちなみに建築士、建築家は呼び方が違うだけで両方とも建築士免許を持って家の設計をしている方々なんですね。

理想の家の間取り、デザイン、性能をプロの判断を交えてオリジナルで考えたいと思っている方は建築士・建築家に建築を依頼する方法がおすすめです。

また設計と家を建てる工務店が全く別の利益形態となりますから、プランニングに集中でき、施工管理も利益が別の建築士が中心に行うのでごまかしがないというメリットがあります。

しかし建築士・建築家は個々のこだわりが強くデザインの偏りが相当大きいので自分に合ったパートナーを探すのは相当苦労すると考えていいでしょう。

建築会社探し最初は情報収集

建築会社探しはただやみくもに探したり、うわさや紹介だよりだったりでは自分が求める家を建てられるパートナーにめぐり合うのは難しいでしょう。

今はインターネットや住宅情報誌が充実していますから最初はじっくり情報集めから始めます。

情報収集の段階では以下の3点を中心に建築会社の情報を見ていきましょう。

①家を建てたい地域に精通しているか?

工務店や建築士・建築家で家を建てる場合に注意したいことが、家を建てたい地域が施工範囲に入っているかという事です。

特に土地探しも依頼する場合、地域に詳しくなければ難しいでしょう。

また打ち合わせなどの為に移動時間を取られることも問題があります。

この辺は情報媒体の施工例などを参考に見ていけば候補に入れて大丈夫なのかがわかるでしょう。

②自分たちが求めている家を建てられるか?

建築会社を探すときの中心となる項目ですね。

積極的に自社をPRしている建築会社は、自分たちの特徴はどこかをしっかりホームページに載せていますから確認しやすい部分でもあります。

同時に、自分たちが求めている部分をしっかり作れそうかを判断するために、施工例をよく見ることをお勧めします。

例えば断熱や気密性なら各施工例ごとにしっかり数値を載せていますからね。

求める部分が特に家の性能部分でしたら、施工経験の差が家の完成度の差につながってくるので施工棟数も重要です。

ハウスメーカーの場合は可能なら自分の地域の支店の施工棟数がわかればベストでしょう。

また、建設会社の家に対しての考え方もチェックポイント。

建築会社の考え方が自分たちの求めている家の方向性と一致していることは家を建てる上では意外と重要ですよ。

③活気があるか?

建築会社の活気は家を建てる工事の質や建築会社の健全さなどにもつながるのですね。

- 施工事例が新しくバリエーションが豊富。

- ブログを頻繁に更新している

- 勉強会や現場見学会の予定が常に入っている

- アフターメンテナンスの項目をしっかり載せている

ホームページのこのような部分をチェックすると建築会社の活気がわかりやすいですよ。

現場力で建築会社を判断

建築は現場が主体ですから、建築会社が建てた家を見ることが一番!

ですが、建築会社を判断するためにはあなたの知識が必要となりますから事前準備はしっかりとしましょう。

建築会社の現場力を見る方法は以下の3点。

①モデルルーム見学

ハウスメーカーや大手のビルダーならば大抵モデルルームを持っているので見学に行く方法がおすすめでしょう。

ここまで家を建てる事の知識を得たあなたは営業マンに振り回されることなく冷静にモデルルームを見学できるでしょう。

モデルルーム見学の際は設備などよりも間取りやハウスメーカーの雰囲気、デザインを中心にみればいいと思いますよ。

また、不明な点は現場スタッフに積極的に質問をして判断材料にしていきましょう。

②現場見学会に参加

積極的な工務店やハウスメーカーは現場見学会を開いていますから足を運んでみましょう。

おすすめは構造見学会!

構造見学会都は内装が始まる前。つまり柱がむき出しの状態で見学会を開いている現場の事を言います。

家が完成したら隠れている部分が見えている、つまり工務店ハウスメーカーの技術レベルを知ることができる見学会です。

また堂々と隠れる部分を見せている事は工務店の自身の現れと考えることもできますね。

タイミング的に難しい場合が多いですがチャンスがあればぜひ参加してみましょう。

③建築途中の現場を訪問

建築途中の現場を見ることは意外とメリットがあります。

- 整頓状況など素の現場を見ることができる

- 職人さんの雰囲気がわかる

- 技術レベルを比べられる

実際の現場を見ることで自分たちの家も同じような状況で建ててくれると想像できることがメリット。

もしかしたら建築会社の現場力を判断する一番確実な方法かも知れませんね。

ただし、遠くから見る分には問題ないのですが、現場に入りたいときは事前に建築会社に許可を求めるようにしてくださいね。

建築会社の雰囲気と担当者との相性は大事にしよう

建築会社とは建てた後もお付き合いしていく事になります。

ですから建築会社の雰囲気が自分にあっているかを感じることは意外と大切な部分。

建築会社を決定する前も事務所を訪問する機会があると思います。

その時事務所内の話し声、打ち合わせルームの整理整頓状況などもよく観察していきましょう。

何件か訪問しているうちに違いがわかってくると思いますよ。

建築会社の雰囲気と同じくらい大事にしたいのが担当者との相性です。

特に担当者が知識と経験をもとに誠実に話しているか。

メリットとデメリットを理論立てて話しているかなどはよく聞いて判断しましょう。

少なくとも家について学んだあなたがわかるレベルのごまかしをしている担当者は信用できないと考えたほうがいいですよ。

事務所の雰囲気と人間関係は建築途中だけでなく建てた後にも影響する部分。

しっかりと見極めていきましょう。

理想の家を建てたいのなら「提案力」のある建築会社を選ぶ

建築会社を決定するために各社に概算見積もりとラフプランの提出を依頼します。

その時の各社が出して来る概算見積もりとラフプランで提案力を判断して建築会社を決定するわけです。

概算見積もりの依頼は通常2~4社くらいが妥当でしょう。

あまり多いと判断に時間がかかりすぎてしまいます。

概算見積もりで各社のプラン、金額、仕様を判断していくわけなので、依頼内容は各社同じくまた具体的に伝えなければいけません。

概算見積もり依頼用に求める家のリストを作り、雑誌の切り抜きやシミュレーションソフトの画像等の準備を万端にして概算見積もりを依頼しましょう。

ちなみに提出された見積もりの安さは判断材料にならないので注意です。

どれだけ細かく記載されているか、予算内で自分たちの希望はしっかり反映されているかなど内容を重視して比べてください。

ですから、あまりにも「一式」でまとめた記載が多い場合は本見積で予想外の予算になる場合があるので、わからない点も含めてどんどん質問すべきです。

その際にしっかり返答をくれて、提案してくれるかが判断の一番の材料となるでしょう。

建築会社決定のための相見積もりを依頼するときは「最終的な建築会社を決めるための概算見積もりをお願いしたい」と本気で相手に伝えることが必要です。

そのあなたの本気に本気で提案してくれる建築会社を探す事が概算見積もりの一番の意味ではないでしょうか。

土地探しのポイント

土地探しの最大のポイントは最終的に必ず自分の目で直接見る事。

家族がこれから何十年と住み続ける場所ですから、写真や言葉だけで安易に判断していいものではないですよね。

ここでは以下の4点を解説します。

①住みたい地域の選定の仕方

②土地の建築条件を確認

③地盤とハザードマップ

④土地と周辺の住環境

①、②は家を建てる土地を探す場合のポイント、③、④は土地を判断する基準。

いずれも自分が直接判断を下すことを忘れないでくださいね。

では早速順番に解説していきましょう。

住みたい地域の選定の仕方

家を建てるイメージを作っているときに住みたい地域も出てくるでしょう。

しかし「土地は出会い」とも言いますから、ピンポイントで見つけることは難しいと考えたほうが理想に近い土地を見つけられる確率は上がります。

例として「〇町に住みたい」より「□市の東側」。

「△町から仕事に通いたい」よりは「会社まで車で30くらいの範囲」など広く融通性を持った探し方をすることがコツ。

土地についても譲れない条件は1~2個にして、見つかった土地を自分の目で見て判断する方法が一番効率のいい方法と思いますよ

土地の建築条件を確認

建築会社と一緒に土地探しをする場合には、あまり考慮しなくてもいい部分ですが、ご自身で土地を探す場合に土地の建築条件はよく確認してほしい部分です。

「建ぺい率が低くて予定した大きさの家が建てられなかった」

「防火地域で建築コストが高くなってしまった」

このような土地を買ってしまったら理想の家から遠のいてしまいますよね。

また、建て替えの場合でも住宅密集地などでは今と同じ大きさの家が建てられない場合が多いので、敷地調査をした上で最終的な間取りなどを決定したほうが賢明でしょう。

分譲地などは家を建てるハウスメーカー・工務店の指定がされている場合もありますから注意が必要です。

土地探しは建築会社や信頼のおける不動産会社と一緒に探す方法がリスクなく探せますが、書類や建築条件の最終確認はご自身の目ですることを忘れないでくださいね。

地盤とハザードマップ

家はこれから何十年と家族が快適に安全に暮らしていかなければなりません。

その家を支える地盤は疎かにしてはいけない問題です。

購入前にその土地の地盤を直接調べることは難しいですが、以前は何に使われていた土地なのかわかると、ある程度の予想が付きます。

ちなみに、これは裏技ですが、ハウスメーカー・工務店が使っている地盤調査会社に周辺地の地盤の状況を聞くと大抵教えてくれるので、地盤改良などの目安に利用する方法もおすすめですよ。

また近年は前例のない水害や台風による地すべりなども起きています。

市町村が出しているハザードマップや周辺であった災害なども調べて、できるだけ安全な土地を探す努力をしていきましょう。

土地と周辺の住環境

土地の環境は以下の3点をチェックしましょう

- 日照条件

朝から夕方までどのように日差しが差し込むか?日差しをさえぎる建物はあるか?また将来建つ予定はあるか?など

- 前面道路

前面道路へ出る為に撤去移動する物(縁石・電柱)はあるか?高低差はあるか?

- 上下水道

前面道路から家を建てる部分まで距離がある場合、個人所有の土地内の上下水道引き込みは自費になってしまいます。

いずれも家のプランや予算に関わってきますから土地を購入前に知っておかなければいけない事項です。

次に周辺環境については最低限以下の4項目を確認すべきです。

- スーパーや商店街、駅へのアクセス距離が家族にあっているか?

- 交通状況

家の前面道路の交通量や騒音が、家を建てた場合、家族にとって安全なレベルなのかを昼と夜確認する必要がある。

- 周辺の危険度

昼と夜では全く違った雰囲気の地域は意外とあります。昼も夜も家族が安全に暮らせる状態なのか知っておく必要があるでしょう。

- 将来の街の計画

将来スーパーができる、学校ができるなどの周辺の開発計画があった場合は、その点も検討材料となります。

周辺の環境はこれから長年暮らしていく生活に関わる部分です。

家を建てるということはその土地に定着するわけですから、家族の安全を優先して土地を探していきましょう。

家づくりのとびらで無料カタログ取り寄せ⇒(ハウスメーカー中心)

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

5、家を建てる事は家を建てた後を考える必要がある

注意せずに家を建てるとこんな失敗も

ここまで解説してきた家を建てる為に知っておくことは、すべて家を建てた後を考えて計画行動することにより理想の家に近づくことができます。

しかし「家は3回建てなければ理想の家にならない」と言われているように、押さえるべきポイントがずれてしまう場合があるでしょう。

そこで家を建てた先輩方の後悔失敗談を教訓に、家を建てる際に押さえるべきポイントを知ってみてはどうかと考えこのコーナーを設けました。

家を建てる先輩方のありがたい後悔失敗談を教訓として、家族が求める家を目指してみましょう。

【失敗・後悔①】お金の失敗

家を建てるお金で一番多い失敗は予算オーバーしてしまったという声

- 業者の言いなりで設備を増やしたら予算を大幅に超えてしまった。

- 予算に余裕があると思ってあちこちこだわったが、地盤改良費用が必要になり予算オーバーしてしまった。

次にやはり住宅ローンの負担の大きさに困っている場合が多いようです。

- ボーナスを含めた返済計画だったが、ボーナスが大幅に減ってしまった

- 住宅ローンの負担が大きく老後資金が貯められない

建築会社は基本建築費用が高いほうがいいわけですから高級な設備を進めるわけです。

注文住宅は値段が決まっていないことがデメリットになってしまう場合があります。

自分の予算をしっかり把握、そして常に家を建てた後を考えた資金配分とメリハリが必要なんですね。

【失敗・後悔②】間取りの失敗・後悔

間取りの失敗後悔のランキングは以下の通り

1位:コンセントの配置

2位:家事動線

3位:収納

4位:水回りの配置

5位:冷暖房対策

コンセントの数や配置に失敗したとの声が多いのは意外ですが、見落としやすい部分でもありますね。

間取りを成功させるためには実は経験も大きな要因になってくるのです。

しかし家を何度も建てられるわけではないので難しい部分ですね。

ですので、家を建てた先輩方の失敗例を参考に間取りの押さえるべきポイントを知る事も重要でしょう。

【失敗・後悔③】建築会社選びや担当者との関係

- 知り合いが紹介してくれた工務店だからと選んだが手抜き工事の印象が消えなかった

- プロの視点からのアドバイスがほしかったが、何もサポートしてくれず、決断に迷った

- 打ち合わせの時間をあまり確保してくれずに、認識の違いからトラブルに発展してしまった。

建築会社の選定の甘さやコミュニケーション不足、担当者の能力不足でうまく家が建てられない事はよくある失敗です。

建築会社探しは妥協せず、能力がないと思えた担当者は変えてもらうくらいの強い気持ちが無ければ良い家は建てられないのでしょうね。

【失敗・後悔④】土地選びの失敗・後悔

家のイメージのないまま土地を購入してしまい求める家が建てられなかった。

日当たりが悪く、洗濯ものが乾かない。

前の道路の交通量が多く騒音に悩まされている。

実は隣が町工場だったなどの失敗・後悔もあります。

土地は自分の目で確かめることの大切さがわかる失敗・後悔が多いですね。

また日照条件や騒音は間取りや家の性能でカバーできる点もあります。

建てる家と土地はセットで考えると土地探しの失敗・後悔は少なくなるのではないでしょうか。

家づくりのとびらで無料カタログ取り寄せ⇒(ハウスメーカー中心)

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

まとめ

今回の記事では家を建てるために知っておくべきことを、家を建てる前に焦点を当てて解説してきました。

家を建てる事は建築工事が本番ですが、家を建てる準備段階を如何に具体的に妥協しないで進められたかによって後悔しない家を建てる事ができるとわかってもらえたでしょうか。

また家を建てる事は次の工程を先回りして知っておくことが大切と失敗・後悔から感じられたのではないでしょうか。

家を建てるとはゼロからあなたのイメージを形にしていく作業です。

ですからあなたのイメージと知識が重要になってきます。

そして家を建てるイメージや資金計画などは、常に家族の将来の快適性や安心感を優先して考えることが家づくりのコツですよ。

家を建てるためにこだわりすぎることはマイナスですが、知識はできるだけ学んで損は全くありません。

ぜひこの記事を参考にして、家を建てるために自分が今しなければいけないことに気付き、納得のいく家を建ててほしいと願います。

コメントを残す