promotion

「自分の年収でどのような家を建てられるか」

「建てたい家はどのくらい費用を準備すればいいのだろうか?」

「この坪単価なら家を建てられるんじゃないか」

家を建てる費用は家を建てようと考えた方が最初に悩む部分でしょう。

特に注文住宅は値段が決まって売り出されているわけではありませんから、家を建てる費用の想像は難しい部分でもあります。

家は一生に一度の大きな買い物と言われるように、家を建てる費用は大きな負担となってきますから、どうしても悩んでしまいますよね。

しかし例えば、家を建てるためにどのような費用がかかるかわかれば、また自分たちが準備できる費用で建てる事ができる家の目安がわかればどうでしょうか?

家を建てる費用をどうするかの問題は、悩みではなくなり将来への計画に変わるのではないでしょうか。

つまり「どうしよう」と悲観的な考えから「どうすればいいのか」と将来へ向けた方針を探る考えに変われるわけですね。

家は受け身ではなく自ら進んで学び行動することによって、求める家を建てられるのです。

そこでこの記事では、家を建てる費用の悩みが解決できるように、家を建てる費用は何があり、どのくらい準備しなければいけないのかを解説していきます。

この記事を読めば、家を建てる費用の方向性がつかめると思いますよ。

また、解説に入るまでに失敗しない家づくりで1番重要なことをお伝えします。

「夢のマイホーム」という言葉は、誰しもがワクワクさせる響きを持っています。

しかし、その夢の実現には、大きな落とし穴が潜んでいることをご存知ですか?

「一生に一度の買い物だから…」と、住宅展示場やイベントに足を運ぶ前に、絶対に知っておくべき重要なことがあります。

それは、情報収集の重要性。

多くの人が、理想の家に胸を膨らませ、住宅展示場へと足を運びます。

「とりあえず見てみよう」という軽い気持ちで。しかし、そこにこそ危険が潜んでいるのです。

モデルハウスの洗練された空間に魅了され、営業マンの巧みな話術に乗せられてしまう…。

そして、深く考えずに契約を交わしてしまうケースが後を絶ちません。

その結果、何が起こるのでしょうか?

「こんなはずじゃなかった…」

理想とはかけ離れた家が完成し、何百万円、場合によっては1,000万円以上の損をしてしまうケースも少なくありません。

「もっとしっかりと比較しておけば…」

そんな後悔をしないために、家づくりを始める前には、出来るだけ多くの住宅メーカーからカタログを取り寄せることをおすすめします。

なぜカタログ集めが重要なのか?

運命の住宅メーカーとの出会い: 「ハウスメーカー一択だったけど、工務店のほうが理想に近かった」「ローコスト住宅を考えていたけど、大手メーカーでも予算内で建てられた」など、思いもよらなかった会社と出会えるケースは非常に多い。

価格交渉を有利に: 複数のメーカーから見積もりを取ることで、価格競争が生まれ、数百万円単位で費用を抑えられる可能性がある。

「情報収集は面倒くさい…」

そう思う方もいるかもしれません。しかし、大切な家族と一生を共にする家のために、少しの時間と手間を惜しむべきではありません。

近年では、複数の住宅メーカーへまとめて資料請求できる「一括カタログサイト」が出てきた為、昔のように住宅メーカー1社、1社から資料を取り寄せる手間もなくなりました。

中でも、特におすすめなのが以下の3サイトです。

|

①SUUMO 不動産最大手ポータルサイトSUUMOだからこそ。独自のネットワークで、全国各地の優良工務店から、高品質ながらも坪単価を抑えた家づくりの資料を取り寄せられます。 ②HOME4U家づくりのとびら 安心と実績の「NTTデータグループ」運営。厳選された全国のハウスメーカーへ一括でカタログ請求ができ、さらに、理想の家づくりプランも無料で作成してくれる為イメージしやすい。利用必須のサービスです。 ③LIFULL HOME’S 東証プライム上場企業「LIFULL」が運営する、SUUMOと並ぶ大手不動産ポータルサイト。厳しい審査を通過した優良住宅メーカーのみが名を連ね、特にローコスト住宅を検討する方は必ず使っておきたいサービス。 |

この3サイトは、日本を代表する大手企業が運営しているため、掲載企業の審査基準が非常に厳しく設定されています。

悪質な住宅メーカーに引っかかるリスクを抑えることもでき、大きな安心材料と言えるでしょう。

また、資料請求をしたからといって、しつこい営業を受けることもありません。

安心して情報収集に専念できる、非常にメリットの大きいサービスです。

正直、3サイト全て使って住んでいるエリアに対応している住宅メーカーの資料は固定概念をなくし全て取り寄せてしまうのが1番です。

ただ、3サイトの中でどれか1つ使うなら、

を使っておけば間違いないでしょう。家づくりは、絶対に失敗したくない一大イベント。

だからこそ、固定概念を持って最初から「工務店!」「ハウスメーカー!」と決めつけずに、視野を広げてみて下さい。

多くの会社から資料を取り寄せることで、本当にあなたの理想に合ったパートナーが見つかるはずです。

「絶対にハウスメーカー」と思っていた人が、工務店の自由設計や高品質な家づくりに魅力を感じたり、

「予算を抑えたいから絶対に工務店で探したい。」と考えていた人が、実はハウスメーカーでも手の届く価格まで値下げ交渉に応じてくれたり。

なるべく多くの会社で資料を取り寄せることでメーカーごとの強みや特徴が分かりますし、複数社で価格を競わせることで全く同じ品質の家でも400万.500万円と違いが出ることさえあります。

後から取り返しのつかない後悔をしないよう、家を建てるときには面倒くさがらず1社でも多くのカタログを取り寄せてしまうことをおすすめします。

家づくりのとびら・・・ハウスメーカーのカタログ中心

LIFULL HOME’S・・・ローコスト住宅のカタログ中心

【工務店中心】SUUMOの無料カタログはこちら⇒

【ハウスメーカー中心】家づくりのとびらの無料カタログはこちら⇒

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

それでは解説をしていきます。

【本記事の監修者】 宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー 大学卒業後、東証一部上場大手保険代理店へ入社。その後、大手不動産ポータルサイト運営会社へ転職。ITベンチャー企業での経験を経て株式会社Azwayを創業。 「住まい」と「ライフスタイル」に特化したWEBサービスを手掛けている。

もくじ

家を建てる費用の算出方法

家を建てるにはどのような費用があるのか、最初に知っておかなければなりません。

ここでは家を建てる為に必要な費用の内訳を紹介しながら家を建てるための大事な考えを紹介します。

家を建てる費用の内訳を知ろう

みなさんは家を建てるためには現金の準備が必要と知っていたでしょうか。

「頭金でしょ」と答えると思いますが、実は頭金より重要な費用があるのですね。

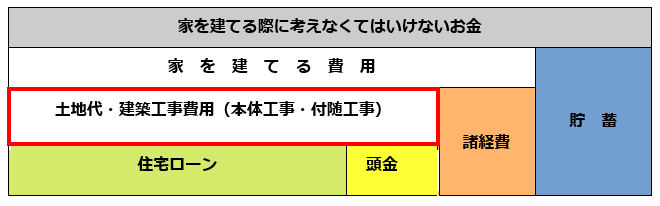

下の表を見てください。

家を建てる費用を考えたとき、みなさんは恐らく上図の赤枠、土地代や建築工事費用を考えるでしょう。

しかし家を建てる際に考えなくてはいけない費用は土地代・建築工事費用の他に諸経費と貯蓄が必要なのですね。

そして頭金、諸経費、貯蓄は現金で準備しなければいけない費用となります。

また建築工事費用も本体工事つまり実際の家に関わる工事費用と付随工事に分かれているのですね。

家を建てる費用は非常に複雑なので最終的な調整はプロと一緒に行いますが、みなさんも知っていなければいけない部分です。

次からみなさんが初めて聞くであろう付随工事、諸経費、貯蓄について主な内訳を交えて解説していきます。

付随工事

付随工事とは家を建てる際に家本体の工事の他に必要な工事費用のことを言います。

主に付随工事といわれるものは以下の工事。

| 解体工事・造成工事 | 家を建て替える場合に必要となってくる費用 |

| 地盤調査・地盤改良工事 | 家を建てる地面の強度を調査する費用、そして地盤の強度が低いときに地盤の強度を上げる工事費用です。 |

| 引き込み工事 | 水道やガス管、電気通信配線などを家まで引き込む工事費用 |

| インテリア関係 | カーテンや照明器具、エアコン費用など |

| エクステリア工事関連 | 外構工事や庭を作る工事費用 |

付随工事は建物工事費用の約2割の比率になります。

建物工事費用が仮に3,000万円としたら約600万円程度と考えていいでしょう。

この費用の中で地盤改良工事費用は地盤調査の後にしか正確な費用が出ない部分です。

しかし地盤の状態によっては150万円程度の費用が必要になってくる工事なので、見積もりの段階で概算費用を組み込んでおくべき費用となります。

付随工事に入る工事は基本的に建築会社の見積書に入っている工事で、住宅ローンの審査対象になるのですね。

家を建ててもらう建築会社によってどこまでが付随工事に入るか違ってきますので、見積もり等でしっかり確認しなければいけない部分です。

諸経費

家を建てるために必要な諸経費は住宅ローンでまかなえない、各種手数料や税金、付随工事扱いでない工事などの費用です。

現金で準備しなければいけない費用で土地代・建築工事費用の約6%~9%が相場と言われています。

土地代・建築工事費用が3,500万円でしたら210万円~315万円の準備が必要ですね。

諸経費と支払わなければいけない費用の詳細は次のようになっています。

| 不動産取得に関わる税金 | ・不動産取得税 ・固定資産税 ・都市計画税 家を持つことによって支払わなければいけない税金です。 現在は軽減措置や優遇措置が充実しているので無駄なく利用していきましょう。 |

| 印紙税 | 法律で決められた契約を行うときに印紙として支払う税金です。 ・建築会社と交わす「工事請負契約書」 ・金融機関で住宅ローンを組む際の「金銭消費賃借契約書」 |

| 登記費用 | 住宅ローンを借りる際の抵当権や法務局で行う各種登記費用。 また上記手続きを司法書士、弁護士へ依頼する費用が必要です。依頼料については事務所ごとに違ってきます。 |

| 事務手数料 | 各種登録や金融機関へ支払う事務手数料も現金で準備しなければいけない費用です。 |

| 火災保険料 | 住宅ローンを組む条件として火災保険に加入が通常必要です。 |

| 団体信用生命保険 | 住宅ローンの契約者が死亡または高度障害で住宅ローンの支払いができなくなったときに住宅ローンの支払い義務がなくなる保険。 住宅ローンの金利として含まれる場合もあります。 |

| 付随工事に含まれない工事 | 建築会社とは別に発注する場合の外構工事やエクステリア工事、または見積書に含まれない工事は諸経費として現金で準備する費用となります。 |

| 地鎮祭・上棟式費用 | 地鎮祭の時に神主さんへの謝礼 上棟式の大工さんに渡す御祝儀など |

| 工事中の差し入れ | 建築会社によってはいらないところもありますが、頑張っている職人さんへの気持ちとして現場に行くときは準備してほしいですね。 |

| 近隣への挨拶回り | 工事中は何かと騒音が付きまといます。お茶菓子を包んで工事着工前の挨拶回りは、住んだ後の近所付き合いの上でも大切な事ですよ。 |

「諸経費ローン」なども存在しますが、住宅ローンとは別のローンとなり余計な負担を増やしてしまうためおすすめしません。

諸経費は家を建てる費用の中でも負担が大きく、しかも現金で準備しなければいけない費用です。

ですから家を建てる資金計画では最大でどのくらい諸経費が必要かをしっかりシミュレーションする必要があるでしょう。

貯蓄

「家を建てる費用でもない貯蓄がなぜ必要?」と思われるかたは多いでしょう。

貯蓄は生活費でもない純粋な余剰資金扱いの費用です。

しかしこの貯蓄は家を建てる際に真っ先に確保しなければいけない費用なのです。

「家族が急に入院しなければいけなくなった」

「離れて暮らす親のところへ急に行くことになった」

「あなたが仕事を辞めなくてはいけなくなってしまった」

このような不測の事態に対処するためには生活で使う他のお金が必要になってきますよね。

これが家を建てるときに残しておく貯蓄の理由になります。

この家族に何かあった時のための貯蓄は生活費用の最低6か月分が目安とされています。

ですから頭金を準備するためや諸経費のために「家族に何かあった時の貯蓄」を切り崩す事は非常に危険なことだと考えてください。

家という資産を持ち、その後安定して生活するためには余剰資金もある程度必要なことを覚えておきましょう。

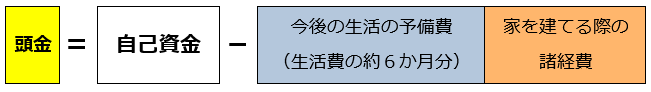

頭金はどれくらい必要か?

家を建てる際に思い浮かぶ費用に頭金があります。

ほとんどの方は家を建てる際に住宅ローンを利用すると思いすが、頭金を準備したほうが住宅ローンの支払いも少なくなり、家を建てた後の支払いが楽になることは想像できますよね。

ではどのくらい頭金を準備したらいいのでしょうか?

頭金については住宅ローン借入額の全国平均から目安を知ることができます。

| 手持ち金 (頭金) |

住宅ローン 費用 |

頭金 割合 |

|

| 注文住宅 (土地費用別のローン) |

621.9万円 | 2,743.2万円 | 18.0% |

| 土地付き注文住宅 (土地費用込みのローン) |

443.2万円 | 3,621.2万円 | 10.4% |

住宅金融支援機構:2019年フラット35利用者調査 より抜粋

このデータから家を建てる費用としての頭金は土地代・建築工事費用の1割~2割が相場と読み取ることができます。

また、頭金を準備すると以下のようなメリットがあるのですね。

①住宅ローンが借りやすくなる:

頭金を準備することで住宅ローンを借りる金融機関へのあなたの信用が増し、住宅ローンの審査で有利になります。

また住宅ローンの金利で優遇される場合が多いようです。

例:土地代・建築工事費用が3,000万円、住宅金融支援機構フラット35を35年ローンで利用した場合

| 頭金の割合 | 最低金利 | 借入額 | 支払総額 | 金利額 |

| 1割以上 (300万) |

1.350% | 2,700万円 | 約3,390万円 | 約690万円 |

| 1割以下 (頭金なし) |

1.610% | 3,000万円 | 約3,927万円 | 約927万円 |

2021年5月時点の住宅金融支援機構ホームページデータより試算

現在は低金利が続いているので毎月の支払総額の差は6,000円程度ですが、違いは感じられるでしょう。

②毎月の負担額が減る:

毎月の返済額を比較してみます。

| 土地代・建築費用3,000万円、35年ローン、年利1.5%の場合 | ||

| 支払総額 | 毎月の支払額 | |

| 頭金ナシ | 約3,857万円 | 約92,000円 |

| 頭金300万円 | 約3,472万円 | 約83,000円 |

| 頭金600万円 | 約3,086万円 | 約73,000円 |

このように毎月の負担が確実に減ります。

住宅ローンは何十年も返済を続けるわけですから、将来を考えた場合、大きな差と言えるでしょう。

③建てる家の選択肢が増える:

例えば「頭金あり」と「頭金なし」どちらでも3,000万円の借入ができる場合、単純に頭金分、家の性能や設備、床材などに家を建てる費用を使うことができます。

④家を建てる勉強期間が取れる:

家を建てる費用などを含めて長期的に家を建てる計画を組む場合、頭金を貯める5年間などを家を建てる知識を増やす勉強期間と考えることができます。

家についての知識を持つと今まで何気なく見ていた通勤経路の住宅や自分が今暮らしているアパート・マンションの間取りなども気になりだして、そのこと1つ1つが勉強と経験になるのですね。

頭金を貯める期間のこの経験は家を建てるときに大いに役立つことでしょう。

このように頭金を準備することのメリットは非常に大きいのですが、先ほど話たように「もしものための貯蓄」を圧迫してまで頭金を捻出すべきではありません。

頭金はこのように余剰資金と考え無理をしないで準備する資金と考えましょう。

ですからどうしても頭金を準備したいのであれば、家を建てる時期を遅らせ頭金を貯める方法をとることが賢明と思いますよ。

「頭金なし」でも住宅ローンを借りられるか?

現在は頭金なしでも住宅ローンを借りられるフルローンを取り扱っている金融機関が多くなってきました。

頭金なしで家を建てようと決断する理由の一つに、今の家賃より住宅ローンを支払ったほうが毎月の家計の負担が減る場合が上げられます。

例えば先ほど紹介した毎月の返済額の試算では「頭金なし」の場合、毎月の返済額が約92,000円ですね。

今のアパートの家賃が100,000円だった場合、確実に毎月の家計の負担が減るわけです。

また、家を建てる費用として頭金は十分に準備できるが、なるべく手元にお金を残しておきたいと計画する場合もあるでしょう。

しかし「頭金なし」で家を建てる場合、住宅ローンの審査が厳しくなる可能性を考慮しなければいけません。

また、資金的余裕がない為に「頭金なし」を選択することは絶対避けなければいけないでしょう。

家は建てる事が目的ではなく、建てた後、家族が安心して暮らすための場所を創ることが目的のはず。

資金的余裕がない上に住宅ローンの負担が加われば、住宅ローンの支払いが困難になる可能性が増えることは想像がつきますよね。

「頭金なし」を選択する場合には、家を建てる費用の計画は「頭金あり」より厳しく考えて作ってほしいですね。

「土地あり」と「土地なし」の家を建てる費用の違いは?

基本的な家を建てる費用は「土地あり」も「土地なし」もほとんど変わりがありません。

しかし「土地あり」の場合、「土地なし」で土地から探す場合では、それぞれ違った費用が発生するのですね。

その部分をこれから紹介します。

「土地あり」の場合に考えなくてはいけない費用

親から土地を分けてもらった、今の家を建て替えるなどの場合が「土地あり」に分類できますね。

「土地あり」の場合には土地の購入費用がない分、家本体にかけられる費用が多くとれるメリットがあります。

しかし、「土地あり」特有の家を建てるまでに必要な費用を忘れてはいけません。

「土地あり」で家を建てる場合に意外と計画段階で忘れがちな費用なので、ここで4つほど紹介しておきましょう。

①解体費用:

住み替えの場合、今の家を解体する費用が必要となってきます。

家の解体費用の目安は以下のようになっています。

| 解体する家の構造 | 解体費用の目安 |

| 木造 | 3万円~5万円/坪 |

| 鉄骨造 | 4万円~7万円/坪 |

| RC(鉄筋コンクリート)造 | 6万円~8万円/坪 |

1坪は約3.3ⅿ2で計算。

総床面積45坪の木造住宅ならば135万円~225万円が解体費用の相場になっています。

家の敷地の形状で重機が入れなかったり、隣の家が近すぎたりした場合は手間がかかるので解体費用は多めにかかる傾向にあるようです。

②土地の整地費用:

家を建てるために余計な埋設物や樹木を撤去したり地面をなだらかにしたりする費用。

ほとんど何もない状態の更地でしたら10万円程度が相場です。

しかし傾斜がひどかったり高低差などを改善したりする場合は100万円以上必要な場合があるのですね。

整地費用はその土地によって費用が全く変わってきますので、建築会社や不動産屋に依頼して概算見積もりを取り。その上で資金計画を作る必要があるでしょう。

また農地などに家を建てる農地転用も許可と費用が発生しますから、事前に市役所などに相談するようにしましょう。

③仮住まい・引っ越し費用:

家を建てている間、敷地内に仮住まいする場所がない場合にアパートなどで生活する期間の家賃も「土地あり」の場合予算計画に入れなければいけない費用です。

仮住まいの期間はおおよそ6ヶ月~8ヶ月。

家の解体、家を建てる期間はおおよそ5ヶ月~6ヶ月ですが注文住宅の場合、天候などの影響で予定通り進まないものです。

仮住まい費用は長めに考えて準備しておいて損はないでしょう。

引っ越し費用ですが、引っ越し会社と時期、そして荷物の量で全く変わってきます。

ここで引っ越し費用を安くするコツを紹介します。

- 数社から相見積もりを取る

- 引っ越しの繁忙期(2月後半~ゴールデンウィーク)は避ける

- 仮住まいに引っ越す際に使っていない物は徹底的に捨てる

特に今使っていない物は新居でも使わないでしょう。

恐らく新居で段ボールに入ったまま倉庫で眠るだけになってしまいますよ。

これは転勤で何度か引っ越しを経験した筆者の経験談ですが「後から使うかもしれない」としまっているものはほぼ使わないものです。

筆者も転勤10年後に私的理由で引っ越ししたのですが、その時、前回の引っ越し段ボールままの荷物が結構ありました。

仮住まいに引っ越す際は「余計な物は処分する」をぜひ実践してみてください。

④相続税など:

親などから土地を譲り受けた場合、相続税などの税金が発生します。

税金関係は非常に複雑ですから、税務署や民間のファイナンシャルプランナーに相談することが賢明でしょう。

ファイナンシャルプランナーとは税金やローン、生活設計など家のお金に関わることの相談を受けて的確なアドバイスをする人たちのことを言うのですね。

ファイナンシャルプランナーに相談するときは相続税の事だけでなく、住宅ローンや家を建てた後の生活設計などについても一緒に相談すると、資金計画がスムーズになりますからおすすめの方法ですよ。

「土地なし」は土地購入費の比率がポイント

「土地なし」で家を建てる場合、土地購入費用と建築工事費用の割合を考える必要があります。

家を建てるための総予算は決まっていますよね。

ですから土地購入費用が多すぎると家本体を建てる工事費用を圧迫する可能性があるのです。

下の表は国土交通省が毎年公開している「地価公示」をベースに各地の土地価格の相場をまとめたものです。

| エリア | 1平米あたり地価 |

| 首都圏 | 約24万円 |

| 大阪圏 | 約17万円 |

| 名古屋圏 | 約13万円 |

| 地方(人口10万人以上) | 約5万円 |

国土交通省ホームページ地価公示データより

このデータは全国で見た場合のデータですが、首都圏と地方では5倍以上の土地価格の差。

建物本体価格を合わせると数百万から一千万くらいの差が出てしまいます。

地価は同じ県内でも場所によって全く違ってきます。

ですから「土地なし」で家を建てる費用を算出する場合には、国土交通省の各地の地価などを使って土地購入費用の目安を作り、その他の費用との比率はどのようにするか考えなければいけないのですね。

「土地なし」の方が土地を選ぶ際の注意点は、けっして土地の価格だけで土地を決めないという点です。

詳しい基準は後程紹介しますが、土地を選ぶ基準は家族が安心して安全に暮らせる土地であることが大前提ですよ。

家づくりのとびらで無料カタログ取り寄せ⇒(ハウスメーカー中心)

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

家を建てる費用はいくら準備できるか考えよう:予算計画

失敗しない家を建てる為には、どのような家を建てたいかをイメージすることと、自分たちが準備できる費用を考えた予算計画の両方を、事前にどれだけしっかりできたかが大切になってきます。

そして家を建てる費用については、家を建てた後を考えた予算計画を組む事が大切になってくるのですね。

ここでは住宅ローンについての解説を中心に、自分たちが準備できる費用の考え方を解説していきます。

住宅ローンの大前提!

ほとんどの方は家を建てる際に住宅ローンの借入をするでしょう。

住宅ローンは借りられる金額ではなく返せる金額をベースに予算計画を組む必要があります。

実は住宅ローンは意外と多く借りることができます。

住宅ローンは後から説明する年収倍率や返済負担率などから借りられる金額が算出される場合が多く、当初の予算よりオーバーしてしまった建築費用でも住宅ローンが借りられてしまうことはよくあります。

しかし各家庭の毎月の支出は家族の年齢や人数によって全く違ってきますよね。

住宅ローンを多く借りられて家を建てられたとしても、返済の負担が大きすぎて生活が苦しい、または結局家を手放さなくてはいけなくなったなどでは家を建てた意味がなくなってしまいます。

ですから住宅ローンを含めた家を建てる費用については、次のような事を中心に考えて予算計画を組む必要があります。

- 一お金がかかる時期を基準にする

- 家の維持費用を考える

- もしものための貯蓄を常に準備できるか

この3点について詳しく解説しますね。

一番お金のかかる時期を基準にする

家を建てる費用は家を建ててから住宅ローンの返済までの期間で一番支出の大きい時期を基準に予算計画を組む事が大前提となります。

例えば、若い方でしたら子供が大学などを卒業し就職するまでが一番お金が必要でしょう。

40才代、50才代で家を建てた場合、定年後や医療費の増大を考えた予算計画が必要になりますね。

車や家電製品の買い替えも考慮しなければいけない支出です。

また、現在は終身雇用の形態も崩れ、社歴で年収が計算できない時代ですから、今の年収をベースに支出を考えたほうが安全でしょう。

一番お金のかかる時期は家庭や年齢で変わってきますから、時系列を書き出して各家庭でよく話し合う必要がある部分になります。

家の維持費用を考える

家を長持ちさせ快適性を保つためには定期的なメンテナンス工事をしなければいけないのですね。

逆に言えば今の家はメンテナンス工事をすれば何十年と快適性を維持したまま暮らすことができるのです。

建築会社も今は、このアフターメンテナンスと言われる部分に力を入れていて、アフターメンテナンスが充実していることを大きくPRしている建築会社も存在しています。

ちなみにこのアフターメンテナンスなんですが、工事費用が必要なメンテナンスがあると知っていたでしょうか。

各建築会社がホームページに載せている「50年長期保証」などは、「我が社で建てた家は我が社で定期的に有償のメンテナンス工事を行った場合、無料の保証も継続します」という意味なんですね。

家のメンテナンス工事費用は家の大きさや使っている材料によって変わってきますが、おおよそ10年間で150万円から300万円必要となってきます。

主なメンテナンス工事は次のような工事があります。

- シロアリ予防工事(5年~10年)

- 外壁・屋根塗装工事(10年~20年)

- バルコニー防水工事(10年~15年)

- 設備機器交換(逐次)

- クロス張替(逐次)

メンテナンス工事の他に、家族状況に合わせてリフォーム工事などを計画する場合もあるでしょう。

せっかく自分の希望を盛り込んで建てた家です。

確実なメンテナンス工事をして子供の代まで快適に暮らせるように、メンテナンス費用の貯蓄を予算計画に含めるべきと思いますよ。

もしものための貯蓄

家族が急な病気やけがをした時、あなたの収入が減ってしまった時などを想定した蓄えを維持することは、建てた家に安心して住み続ける大切な条件の1つです。

もしものための貯蓄は生活資金の最低6か月分を常に維持しましょう。

「家を建てる費用の内訳」で解説した貯蓄を維持し続けるわけです。

家族の幸せはお金だけでは得られませんが、現実としてお金がなくては家族の幸せは維持できませんよね。

家は建てる事が目的ではなく、家を建てた後に家族が幸せに快適にそして安心して暮らせる場所を創る事が目的のはずです。

常にこのことを忘れないで予算計画を作っていきましょう。

年収別にみる住宅ローンの借りられる金額と返せる金額

ここでは家を建てる予算計画を組む際に必要となる住宅ローンの借入額について解説しています。

住宅ローンの借入額の目安として、年収の何倍の借入ができるかを比較する「年収倍率」という考え方が一般的なようです。

| 種別 | 年収倍率 |

| 注文住宅(土地費用別のローン) | 6.5倍 |

| 土地付き注文住宅(土地費用込みのローン) | 7.4倍 |

住宅金融支援機構の2019年度フラット35利用者調査 資料より抜粋

しかし、この考え方は借りられる金額の目安になりますが、返せる金額の目安としては少し危険ですね。

年収をベースに住宅ローンの借入可能額を考える場合、返済負担率という考え方を使ってはどうでしょうか?

返済負担率とは、年収のうち住宅ローンが占める割合を数値で表す計算方法のことを言います。つまり返せる金額の目安にできる数値なんですね。

無理なく住宅ローンを返済できる目安は返済負担率25%以下と言われています。

この返済負担率使って借入可能額を試算してみました。

| 返済負担率からみる借入可能額 | ||

| 利息固定1.5%、返済期間35年、返済負担率25% | ||

| 年収 | 毎月の返済額 | 借入可能額 |

| 300万円 | 6.2万円 | 2,024万円 |

| 400万円 | 8.3万円 | 2,710万円 |

| 500万円 | 10.4万円 | 3,396万円 |

| 600万円 | 12.5万円 | 4,082万円 |

| 700万円 | 14.5万円 | 4,735万円 |

| 800万円 | 16.6万円 | 5,421万円 |

この表を一つの目安として家を建てる予算計画に使ってもいいでしょう。

ちなみに金融機関では、この返済負担率を30%~35%に設定しているようです。

ですから、家の設備を予定より高いものを使ってしまい予算計画より家を建てる費用が大きくなっても住宅ローンの審査は通ってしまうのですが、返済が大変になるのは想像できますよね。

各家庭の毎月の支出は返済負担率で完全に計算することはできませんが、例えば家の費用を考えていて、家を建てるための借入金額を3,000万円と計画したとします。

年収が400万円の場合、3,000万円を固定金利1.5%で借入した場合、返済負担率は27.6%。

返済負担率のシミュレーション:住宅金融普及協会ホームページを利用

この数字から、少し借入が多いかもしれないからもう少しコストダウンしようと目安が付けられるわけですね。

予算計画は早い段階から相談と知識習得を

家建てる費用は色々な要素が絡みあり非常に複雑な部分です。

ですからは予算計画の段階から金融機関や先ほど紹介したファイナンシャルプランナーへ相談する方法をおすすめします。

家のお金の事は、家のお金のプロと一緒に考えた方が早く解決するというわけです。

しかし、いきなり相談ではなくある程度、家を建てるために準備できる費用をピックアップした上で相談したほうが効率はよく、また具体的な相談ができるでしょう。

そのためにも下準備として、自分たちも家のお金について知識を持つことが必要となってきます。

家を建てる費用の知識習得方法として、この記事では2冊の本を紹介します。

- 【「家づくりにかかるお金」すべてがわかる本】

家を建てる流れに沿って、いくらお金が必要なのかを網羅している本です。

この本は家を建てるための出費についてだけでなくコストダウンのコツについても学べる点が特徴。

項目ごとにコストダウンのアイデアがちりばめられています。

家を建てる前から家を建てた後まで重宝する一冊となるでしょう。

- 【住宅ローンの借り方・返し方 得なのはどっち?】

「借りられる金額と返せる金額は違う」事を前提にファイナンシャルプランナーとして20年以上のキャリアがある筆者が丁寧に解説している一冊。

比較的短期間で改訂版を出しており、最新版は2021年の住宅ローン事情を解説している内容になっています。

現在の住宅ローン制度を知ることができるだけではなく、住宅ローンを借りる際のノウハウなど家を建てる際に必要となる住宅ローンの基礎知識を得るには十分な内容です。

家を建てる費用は最初にあなたの知識を増やし、そして家を建てる費用を算出し、そのうえで相談する流れが一番効率がいいでしょう。

家を建てる費用で失敗しないためにも、一つ一つ確実に段階を踏んで進むことが早道だったりしますよ。

家づくりのとびらで無料カタログ取り寄せ⇒(ハウスメーカー中心)

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

家を建てる費用別に建てられる家を考える

家を建てる費用を考える上でも、自分たちが準備できる費用でどのような家を建てられるかの方向性があったほうが予算計画が組みやすいのではないでしょうか。

そこでここでは家本体の価格帯別に家の方向性の目安を紹介していきます。

1,000万円台でも工夫次第

家を建てる人の全国平均予算(建物本体)が3,000万円台前半ということを考えると予算的には少ない分類に入ります。

しかし工夫次第では十分に求める家を建てる事ができるのですね。

建物本体価格が1,000万円台の家は基本的にシンプルに、間取りはオープンに考える事がポイント。

- 外観をシンプルに:長方形、正方形の総二階建ての外観、屋根も切り妻や片流れ

- 間仕切りの少ないシンプルな内装:壁面積を減らす工夫

- 設備機器は必要最低限の機能のものを選ぶ:建築会社の在庫を利用する方法もあり

- 素材のグレードを落とす:外壁、床材、クロスなどは平均的なグレードのものを使う

しかし断熱性能はある程度求めてほしい部分です。

断熱性能は家の快適性やランニングコストに関わってくる部分ですからね。

安くても工法次第で断熱性能を高められる方法は存在します。

また、1,000万円台で家を建てたいと考えている方は、規格住宅も視野に入れてみてはどうでしょうか。

規格住宅は使う部材や部屋の数などがあらかじめ決められていて、その範囲内で自由に部材や間取りを選んで家を建てるセミオーダーの注文住宅です。

最大のメリットは準備された部材や間取りプランを使うので家を建てる費用を抑えられる点。

自由度はフルオーダー住宅より下がりますが、十分要求を満たす可能性がありますから検討してみてはどうでしょうか。

2,000万円台は求める部分を明確に

家本体価格が2,000万円台で求める家を建てるコツは、予算配分にメリハリを持たせること。

- キッチン回りに予算を使って2階はシンプルに作る。

- 断熱性能に予算を使い、外装や内装材などは一般的な材料を試用。

- 壁の少ない間取りを採用してコストダウン、その分の費用で床を天然無垢材で仕上げる。

このように家を建てる費用を使う部分、コストダウンする部分をはっきりさせることが2,000万円台での家づくりの秘訣です。

また2,000万円台は家の希望を盛り込みすぎて予算オーバーになりやすい価格帯。

もしどうしても、求めている家が2,000万円台で建てる事が難しいようでしたら、今建てる事ばかり考えずに3,000万円クラスの家を建てられる貯蓄が貯まるまで待つという選択肢を選んでもいいかもしれませんね。

3,000万円台、長く快適に住める家を目指してみよう

全国平均の3,000万円台の家ならば、すべての希望は難しいですが家族の希望をかなえやすい価格帯です。

3,000万円台の家を建てる費用を準備できるのであれば、間取りやデザインだけでなく積極的に家の性能を求めてもよいのではないでしょうか。

特に断熱性・気密性は快適性やランニングコストそして健康にも関わる部分ですからね。

家の性能を上げるとその分費用は高くなりますが、現在は税金の優遇や補助が充実しており、住宅ローンも金利の安いプランを借入できたりなど、思っていたほどコストアップにはならない部分です。

断熱性能や住宅の強度は、家が完成後は修正が難しい部分ですから、検討項目にぜひ入れてほしいですね。

家を建てる費用が3,000万円台の家はデザインと家の性能のバランスが取りやすい価格帯ということができるでしょう。

4,000万円以上準備できても油断は禁物

建築費用4,000万円以上の家でしたら家族の希望を盛り込みつつ設備や素材のグレードを上げるなど、かなり自由度の高い家を建てる事ができます。

しかし家を建てる予算が十分にあったとしても、求める家が出来上がるわけでは無いことを知っておいてほしいです。

結局はどのような家を建てたいのか、あなたの具体的なイメージと率先して動く行動力が理想の家を建てるための重要な要素になっているのですね。

また建築会社や土地があなたの求めている家と条件が一致していることも大切でしょう。

せっかく十分な予算のあるのですから、無駄にしないためにも準備は入念にしていきましょう。

坪単価だけでは家を建てる費用はわからない

ハウスメーカーや工務店の広告でよく見かける「坪単価」。

坪単価とは建物本体価格を延べ床面積で割った1坪(約3.3ⅿ2)の値段のことを言います。

例えば建物本体価格2,000万円で40坪の家でしたら坪単価50万円となるわけです。

坪単価から自分たちが建てられる家を探す場合があると思いますが、実は坪単価はあまり目安にならない基準なのです。

なぜなら坪単価は明確なルールが決まっているわけではなく、各建築会社で基準がバラバラなんですよ。

明確なルールがないので例えば延床面積ではなく施工面積で坪単価を算出している建築会社も存在します。

施工面積とは通常延べ床面積に含まれない玄関ポーチや吹き抜け、ロフトなども面積として算出している数値のことを言います。

つまり延べ床面積より広い面積で割るので坪単価は下がってしまうわけです。

また、ここまで読んできた方なら理解できると思いますが、坪単価は付随工事や諸経費を含まない値段になります。

付随工事と本体価格の分け方も各建築会社で違ってくるので、坪単価にどこまでの工事費用が入っているかは実際にハウスメーカーや工務店に聞かなくてはわからないのが現状なんですね。

家の形状でも坪単価は変わってしまいますし、家の大きさを小さくしても必要な設備(風呂屋、トイレ)などの数が変わらないので坪単価は逆に高くなってしまいます。

ですので、坪単価は自分たちが準備できる費用でどのような家が建てられるかの目安にはしにくい値段と言えます。

坪単価は嘘の家の価格ではないのですが、上記理由から、せいぜい同じ建築会社のグレードごとの価格を比較する程度にしか使えない基準と思ったほうが間違いは少ないでしょう。

家づくりのとびらで無料カタログ取り寄せ⇒(ハウスメーカー中心)

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

家を建てる費用の無駄をなくすコツ

ここまで読んできて「家を建てる費用の明確な基準はなに?」となっているのではないでしょうか。

結論から言うと家を建てるつまり注文住宅には基準はありません。

なぜなら家を建てるということは家族で考えた家のイメージをゼロから形にしていく作業だからです。

個々のイメージには基準なんてものは存在しませんよね。

この辺が家を建てるつまり注文住宅の難しいところでもあり、失敗の原因ともなっている部分です。

同時に家を建てる費用の無駄とは余計な費用をかけてしまったり、返済計画に失敗したりなどの後悔をしてしまう予算計画のことを言います。

しかし家を建てるための「基準」はありませんが「明確な手順」は存在します。

この明確な手順さえ知っていて、率先して行動すれば、求める家を建てられる可能性が高くなるのですね。

家を建てる費用を基準とした場合、家を建てる手順は次の12項目に分けることができるでしょう。

- 家を建てた後を考えた住宅ローンの返済、予算計画から自分たちの準備できる費用を算出する。

- その費用内で土地代と家を建てる費用の比率を決める

- 家本体の予定費用内で建てられる家のイメージを作る

- 同じく土地の候補も予算内で探す

- 自分たちの希望をかなえてもらえる可能性のある建築会社を探す

- 建築会社に自分たちのプランと予算を提示し、「これで建てる事ができますか?」と概算見積もりを依頼する

- 概算見積もりを基に、最も自分たちの希望に近い建築会社に依頼する

- 建築会社とのプランニングでも家を建てる費用を考えつつ妥協しない

- 工事請負契約書は隅々までチェックする

- 建築中も現場監督は自分だ!の意識を持つ

- 施主立会検査は本気で望む

- 入居後は返済計画、貯蓄計画に従って家族の安心を常に考える

この中で特に①から⑦の家を建てる準備段階が大変重要になってきます。

この部分をしっかり準備したか、疎かにしたかで家の成否が分かれると言っても過言ではありません。

この記事では家を建てる準備段階の費用について解説してきましたが、家を建てる費用の無駄をなくすためには、その他の事も知らなければいけないのですね。

ですからここでは家を建てる準備段階で必要な費用の無駄をなくす知識を紹介していきます。

家について知らなければいけません

あなたが中心となって家を建てる必要がある注文住宅では、専門的な部分は各職人に任せるとしても、ある程度あなたが家について詳しくなければいけないのですね。

例えば建築会社の担当と打ち合わせするのにしても、担当者が話している内容が理解できなければ、もしかしたら建てた後のトラブルの原因になってしまうかもしれません。

土地や建築会社を選ぶ際の判断基準も必要です。

建築途中の現場を確認するためにも知識は必要ですね。

同時に家の知識を身に着ける事は、家を建てた後に長く快適に暮らすためにも役立ちます。

家について知る方法として最初に選択する媒体として本をお勧めします。

家について知る方法としてインターネットやモデルルーム見学もあります。

しかし、インターネットやモデルルーム見学は家を建てる初心者の混乱の原因になる可能性があるのですね。

ですのでインターネットやモデルルーム見学は、家について基礎を身に着けた後に利用してほしい媒体と言えるでしょう。

本はインターネットやモデルルーム見学と比べると最新の情報という点では劣りますが、それ以上のメリットがあります。

- 本はテーマが決まっていて、そのテーマの情報が濃く、正確

- テーマが決まっているので余計な情報に振り回されることがない

- 外的要因に邪魔をされずに自分のペースで学べる

- 本は本の著者が何十年、もしかしたら一生かけて得た経験、知識をたった数千円で手に入れられる

最初は家を建てる流れについて学び、その中で気になった部分の本を手に取り学んでいけばよいでしょう。

家は建てた後、何十年も住み続けるわけです。

その何十年を快適に安心して生活するために、数か月を知識習得期間としても、徳はあっても損はないはずですよ。

譲れないポイントを絞ることも大事

家のイメージ、間取りづくりをする際は譲れない部分を2~3ヶ所に絞り込むことが失敗しないコツです。

家の間取りを考える時には最初に家族の希望を集めそれを紙や間取りシミュレーションソフトを使ってどんどん具体的な形にしていくわけです。

しかし希望を盛り込みすぎた家のプランは予算オーバーの可能性が出てきます。

また実際に家を建てる際に工法の限界や、土地の形状によっても実現が難しい場合が多いでしょう。

何より家のイメージをあまりガチガチに固定してしまうと、実際に住んだ時、住みにくい家が完成してしまう可能性があるのですね。

家のイメージは何個もパターンを考えて、状況に合わせて融通性を持っておくことが費用の無駄をなくし良い家を建てるコツの一つです。

同時に家を建てた先輩方の失敗を参考に、気を付ける部分を知っておくことも大事ですね。

家を建てた先輩方の失敗例から、家のイメージを作る際に気を付ける部分は主に以下の8点。

- 家事動線:家事がやりやすい使いやすい配置

- 水回り:洗濯機から物干しまでの移動や、トイレの流水音を気にした配置など

- 部屋割り:子供部屋と主寝室の配置、2階の音を気にしなくていい配置など

- 収納:収納は十分か、逆に多すぎないか

- 玄関:玄関の収納は使いやすい配置か、プライベートは守られているか

- コンセントの位置:コンセントの数は足りているか、適度な配置か

- デザイン:リビングや吹き抜けのメリットデメリットを理解しているか

- 住宅の性能:断熱性能などは、どのレベルを求めるか

このような点を気を付けながら家族の要望をまとめていくと、メリハリの利いた無駄のない予算計画と間取りが出来上がるのではないでしょうか。

建築会社は一生のパートナーと思って探す

建築会社は家を建てる為だけではなく、家を建てた後に家を維持するためにも大切な存在となります。

また建築会社によって得意、苦手が分かれていますから建築会社の選び方によっては、せっかくの家を建てる費用を効率的に使えない場合が出てくるでしょう。

自分の理想の家を建ててくれる建築会社を探すコツは以下の4点です。

①建築会社の情報収集

建築会社を探す場合、最初はインターネットや住宅情報誌を使って建築会社の情報を集め建築会社の絞り込みをします。

インターネットや情報誌で見るべき点は以下の4つ

- 家を建てたい地域に精通しているか

- 自分たちが求めている家を建てられるか

- ブログの更新頻度、展示会や勉強会の頻度から活気がある会社か判断

- 建築会社の考え方が自分たちが求めている家と同じ方向か

このような点を中心に訪問する建築会社を絞り込んでいくわけです。

②建築会社の「現場力」を確かめる

家を建てる事は現場が主体になるわけです。

つまり建築会社が建てている建築現場を見ることが建築会社を選ぶ早道というわけです。

しかし現場を見て判断するためには、あなたの家に対する知識が必要になって来ることを忘れてはいけません。

「現場力」を確かめる方法は主に3つ考えられます。

- モデルハウスを見学し間取りやデザインを中心に建築会社の建物の傾向を知る

- 建築会社が開催している現場見学会に参加し実際の家を確認する

- 建築途中の現場を見せてもらい、生の現場の雰囲気や建物状況、職人さんの技術を見る

現場を見てホームページに載っていることと一致していれば、家を建ててくれる有力な候補となるでしょう。

③建築会社の雰囲気と担当者との相性

建築会社の雰囲気が自分にあっているかを確かめることは、これから大きなお金をかけて家を建てる依頼先としても、家を建てたあと長く付き合っていく上でも意外と大切。

建築会社の雰囲気はモデルルームや展示会、事務所を訪問した時に社員の話し声や打ち合わせルームの整理整頓状況などをよく観察していれば感じ取ることができるでしょう。

また担当者との相性もトラブルを防ぐ上でも重要です。

建築会社の担当者がプロ目線でメリットデメリットを話しているか。

あなたがわかるレベルのごまかしを平気でしていないかなどを話の中で判断していかなければなりませんね。

担当者が信用できない時など担当者を替えてもらくらい強気で行かなければ、良い家が建てられないと考えたほうがいいと思いますよ。

④「提案力」のある建築会社を選ぶ

家を建てる費用を無駄なく使うためにはプロ視点からの提案は大事になってきますね。

この「提案力」は概算見積もり・ラフプランを依頼するときに判断できます.

概算見積もりは最終的に建築会社を決定る為に依頼する見積もりなのですが、通常2~3社に依頼します。

依頼するときは各社に同じ内容を伝えて、作成した概算見積もりとラフプランを比較検討するのですね。

この時提出された概算見積もりとラフプランは高い、安いではなく内容を比較します。

- こちらが提示した予算内におさまっているか

- 予算内で自分たちが求める要件を満たしているか。

- 見積もりは詳細に内訳まで記載しているか、付帯工事はどのようになっているか

- 建築会社側からの提案は入っているか

このような内容を比べていき、最も自分たちの求める家を建ててくれそうな建築会社を決定します。

建築会社を決定するまで見積もりの内容を質問するわけですが、その際に誠実に答えてくれて、代替え案なども頻繁に出してくれる建築会社や担当が好ましいでしょう。

ちなみに概算見積もりで「一式」の項目が多い場合は要注意です。

「一式」の内容をよく聞いておかなければ、実際の見積もりで余計な費用が発生する場合があるのですね。

概算見積もりで「一式」が多すぎること自体が誠実ではないですが、さらに「本見積もりの時にしかわからない」などと答える建築会社や担当者は「提案力」があるのかと疑っていいと思いますよ。

土地購入で考えるべき点

土地購入費用によっては建物本体費用を圧迫しかねないので、土地代が安い方が確かに良いです。

しかし土地購入は値段以上に家族の安全と安心を考えなければいけません。

安く土地を買えたとしても家族が安心して暮らせない環境でしたら、それこそ家を建てる費用の無駄になってしまいますよね。

土地購入費用を無駄なく使うコツは次の3点。

- 土地は建築会社と一緒に探す

- 住みたい場所は広い地域で考える

- 必ず現地を直接自分の目で確かめる

この3点について解説していきます。

①土地は建築会社と一緒に探す

土地探しは建築会社を決めた後に、建築会社のネットワークも利用して探すと効率も良く費用の無駄も省けるでしょう。

建築会社と一緒に探すことにより次のようなメリットがあります。

- 土地に合わせたプランニングがしやすく、プランニングの時間を十分とれる

- あなたが求める条件を知っているプロの目で土地を選定してもらえる

- 建築会社が持つ不動産関係のネットワークを使えるので希望の土地を見つけやすい

家と土地はセットで考えないと家は建てられませんし、セットで考えたほうが費用の面でも無駄がなくなると思いませんか。

土地なしで家を建てる場合には、土地も一緒に探してくれる建築会社を選定基準の1つに加えるといいと思いますよ。

②住みたい場所は広い地域で探す

「〇町に住みたい」よりも「□市の東側」。

「△地区から仕事に通いたい」よりも「会社から車で30分圏内」。

このように土地探しはピンポイントではなく広く融通性を持った範囲で探すと理想に近い土地を見つける事ができます。

また土地の条件も譲れない条件を1~2個にして、見つかった土地に対してどのような家を建てると考えたほうが無理がなく、また求める家に近くなるのですね。

③必ず現地を直接自分の目で確かめる

土地を決定する事はこれから家族が何十年と生活する場所を決めるということです。

ですから写真や建築会社や不動産会社の言葉だけで安易に決定していいものではないですよね。

ですので必ずあなたが購入しようとしている土地に出向き、自分の目で土地は確認してください。

直接確認する際は以下の点を基準に土地を判断すればいいと思いますよ。

地盤とハザードマップ:地盤改良が必要な地域か、災害が起きても基本問題のない地域なのか

日照条件:一日を通しての日当たり、また将来マンション建設などでさえぎられる可能性など

前面道路:前面道路に出るための高低差や縁石、電柱等の撤去物はあるかセットバックは?

上下水道の引き込み:前面道路からの距離があれば上下水道の引き込み費用が大きくなるのでその確認が必要

各施設へのアクセス:スーパーや商店街、学校への距離や経路は家族に問題がないか

交通状況:前面道路の交通量や騒音は家族に安全かを昼夜で確かめる

周辺の危険度:昼間だけでなく夜も安全な地域か

家を建てる土地は家族が安全に安心して暮らせる場所であることが大前提ですよ。

また家族が安心、安全に暮らせる為に捻出した土地購入費用はけっして無駄にはならないでしょう。

家づくりのとびらで無料カタログ取り寄せ⇒(ハウスメーカー中心)

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

まとめ

家を建てる費用は家を建てた後、家族が安心して快適に暮らす将来を考えて予算計画を組む必要があります。

つまり家を建てる場合、色々な要素を加味して作った予算計画の範囲内で、家族が幸せに快適に暮らせる家を建てる努力をしなければいけないのですね。

もちろん知識を総動員して選んだ建築会社も協力してくれるでしょうが、あなたが主体で率先して行動しなければ求める家は建たないことを忘れないでくださいね。

「家は3回建てないと理想の家は建たない」と言われています。

ですが、今の情報ネットワークを駆使して、段階をしっかり踏まえた準備をすれば、初めて建てた家でも理想の家となるでしょう。

この記事では家を建てる費用について詳しく解説しましたが、家を建てるための他の知識についても興味をもって学び、ぜひ理想の家を建ててほしいと願います。

コメントを残す